《西儒耳目資》的研究正在從歷史語言學轉向金尼閣的知識背景,最近出版的研究也已經開始討論記憶之術對《西儒耳目資》的影響。本文也依循同樣的脈絡,從記憶之術來理解金尼閣對語言分析的背景知識。

但是分析金尼閣的背景知識,從《西儒耳目資》的文本中並不容易找到線索。在《西儒耳目資》中,金尼閣對他的知識背景交待得很模糊,只說自己自幼就已經知道「言字之所以然」。[1]但關於記憶術,金尼閣小時候可能在家鄉杜埃(Douai)聽過十六世紀末著名記憶大師Lambert Schenkel的大名。金尼閣十幾歲時Schenkel正好在杜埃傳授記憶術的心法。[2]不過沒有直接的證據顯示金尼閣曾經在家鄉向這位記憶大師學過記憶術。關於金尼閣早年教育的直接史料,只有他在l’Album novitiorum Domus probationis Tornacenis中留下的自傳。在這篇自傳中,金尼閣提到自己完成在杜埃耶穌會學校的學業,[3]但是也沒有明確說出自己學過記憶之術:

余,出身杜埃的Nicolas Trigault,生於1577年三月三日……余就讀於杜埃的耶穌會學校,在一年級修習一年,二年級又一年,兩年於文法,一年於人文學,兩年於修辭學,兩年於哲學。經過以上課業,於1594年9月底取得學位(licentiatus factus)。[4]

對本論文來說,金尼閣修過的課程以他花了兩年的修辭學最為重要,因為記憶(memoria)包括在古典修辭學的五部分中,而且從中世紀以來就被納入歐洲傳統的教學法。金尼閣畢業於耶穌會學校,後來也在同會的學校中擔任人文科教師,金尼閣作為修辭學的學生和老師的經驗,必然令他對古典修辭學中的記憶術有所心得。近代對記憶之術的研究也指出,這套技巧型塑了中世紀和文藝復興時期歐洲知識人基本的思考方法,並啟發歸納知識與邏輯思考的方法,其中有名的例子就是「依字母排序」(alphabetization)來整理事物,以及「組合藝術」(ars combinatoria)這套邏輯演繹法(見2.4節的討論)。這兩個技術都被金尼閣用在編纂《西儒耳目資》。

在這一章,筆者先簡要回顧記憶之術的歷史,以及它在中世紀歐洲發展出的各種變體。但這段歷史回顧並不會止於金尼閣出版《西儒耳目資》,而會稍微往前延伸討論到十七世紀中葉的日耳曼詩人Georg Philipp Harsdörffer(1607-1658)發明的語言工具「德語五層思考環」(Fünffacher Denckring der Teutschen Sprache)。雖然年代比《西儒耳目資》稍晚,但「德語五層思考環」明顯是受盧爾主義記憶術影響而發展出的語言分析工具,與《西儒耳目資》互相比較後可以發現盧爾主義對語言學的影響在何種層面。

耶穌會學校的記憶之術

從古典時代的羅馬到十六世紀的耶穌會學校,記憶術一直是修辭學中的一部分。耶穌會學校的修辭學課程中,主要使用古羅馬時代的《赫倫尼》,以及十六世紀西班牙耶穌會士Cyprian Soarez的De Arte Rhetorica。前者是從古典時代流傳下來的經典教材,後者則是文藝復興晚期的作品,用來幫助學生從拉丁文法跨越到閱讀古典拉丁文獻。[5] Soarez的課本延續經典課本《赫倫尼》中提出的修辭學五個部分:發明(inventio)、布局(dispositio)、風格(elocutio)、記憶(memoria)、呈演(pronuntiatio),相較於文藝復興時期各種對修辭學的改良,Soarez完全依照古典時代流傳下來的教訓,沒有自創新意,是相當保守的課本。但Soarez的課本雖然保守,卻也風行數世紀,從這本書出版的1568年到十八世紀末,一百多年間全歐洲就已經重印了134次。一部分的耶穌會學校在Soarez的課本剛出版時就已經選用它作為修辭學教材,1599年頒布的Ratio Studiorum更正式將De Arte Rhetorica選為耶穌會學校人文學科的指定教材。[6]

哪一本是金尼閣在杜埃耶穌會學校當學生時用過的?目前筆者沒有直接的資料可以回答這個問題,但不大可能是Soarez的書,因為在1599年將De Arte Rhetorica選為指定教材之前,這本書在作者出身的伊比利半島比較流行,[7]而金尼閣在Ratio Studiorum頒布前就已經畢業了。但是金尼閣後來在耶穌會學校執教人文科的時候,他應該會依據Ratio Studiorum的規定在課堂上使用Soarez的De Arte Rhetorica。當然,作為人文學教師的金尼閣對修辭學的學習應該也不會停在入門級的De Arte Rhetorica,他對古典教材《赫倫尼》一定也有掌握。因此,Soarez的De Arte Rhetorica和《赫倫尼》兩部修辭學教材都可以作為我們討論金尼閣知識背景的起點。

Soarez在De Arte Rhetorica的第三卷第52到55章談到修辭學中的記憶。[8]相較於修辭學的其它四個部分,記憶所占的篇幅相對來說是比較短的,而且Flynn發現Soarez對記憶的論述大部分來自古羅馬修辭學家Quintilian在Institutio Oratoria的相關篇章。Soarez的論述從發現記憶術的古希臘人Simonides開始,這位古希臘的記憶大師能在宴會會場倒塌後,根據賓客的座位一一指認死難者的身分。這個故事點出記憶術的基礎:場所。[9]接下來的一章,Soarez繼續討論記憶對雄辯家的重要性,[10]然後在第54章,Soarez才開始討論記憶術的原理。記憶術的原理有兩個基本原素:場所和影像。首先,練習記憶術的人必須先在心中記下一連串的場所。這些場所必須可以擴充,以免要記的東西太多而不夠用;場所也必須依照適當的次序安排,而且盡可能不要去改動次序,好讓這些場所能夠牢牢地烙印在心中。這樣的場所可以是一間大宅院,或是用史景遷(Jonathan Spence)的話來說,一間記憶宮殿。場所準備好之後,練習記憶術的人就可以開始安排影像,安排時必須用合理的次序,以便記憶和提取。用來記憶的影像也必須仔細準備,必須要讓人印象深刻,而且又不容易混淆。當某項事物不再需要記住時,就可以把記憶影像從記憶場所中移除,空下來的場所就可以用來記住新的東西。[11]在討論記憶的最後一章,Soarez建議使用記憶術的人要節約使用場所,把場所用來記住真正重要的事物,不然一下就用光了。練習也相當重要,記憶術只有靠練習才能在這個技巧上有所成就。最後Soarez舉出在歷史上留名的記憶大師來說明熟練記憶術的好處。這些記憶大師有古希臘國王Mithridates能通曉所領二十二國的語言,不需要通譯;古羅馬的亞洲司令官Crassus能說五種希臘方言;波斯國王Cyrus能記住麾下所有將士的名字。[12]

上述用建築物作為場所來安放影像的記憶術,研究記憶術的美國學者Mary Carruthers稱之為「建築記憶術」(the architectural mnemonics)。[13]但記憶的場所並不一定是建築物,所以我們也可以稱Soarez傳授的方法為「場所記憶」(the method of loci)。這套記憶術源於古希臘,隨著修辭學傳到古羅馬。中世紀時修辭學被列為語文三學科(trivium)之一,運用場所的場所記憶也跟著必修的修辭學,成為烙印在中世紀學子心中,具有深刻傳統的思考方式,也可說是一種「心態」(mentalité)。[14]在記憶術的傳承中,中世紀晚期的道明會士也必須記上一筆。因為他們從十三世紀以降的推廣,記憶術才從保存知識的教會普及到一般歐洲知識人。[15]因此十六世紀以後前仆後繼離開歐洲傳播福音的傳教士之中有熟練記憶術者,其實並不意外,而其中最有名的就是利瑪竇和他用中文寫的《西國記法》。

比較《西國記法》與Soarez的De Arte Rhetorica對記憶的論述之後,會發現兩者有許多相同處,但是《西國記法》又比De Arte Rhetorica講得更細、更深入。這是因為Soarez和利瑪竇的場所記憶有共同的源頭,也就是三份經典修辭學教材,西塞羅的De Orator,Quintilian的Institutio Oratoria,以及《赫倫尼》。在耶穌會學校的修辭學課程中,經典的《赫倫尼》和入門的De Arte Rhetorica重要性相當。[16]如果金尼閣在學生時代沒用過Soarez的De Arte Rhetorica,他最有可能用的課本就是《赫倫尼》。

在修辭學和記憶術的歷史中,《赫倫尼》是現存最早的教材,在上述三份經典教材中也有最重要的地位。《赫倫尼》大約作於公元前一世紀,作者的名字已經佚失,不過到文藝復興時期以前,《赫倫尼》都被誤以為是Tullius,也就是古羅馬哲學家西塞羅的作品。[17]《赫倫尼》對如何建構場所記憶所需的場所和影像有詳細的指導,並舉出許多實例來示範場所記憶的操作。場所記憶的操作,前文我們已經從Soarez的指導中看過,在此不需要重複。,但《赫倫尼》還有一個特點值得注意,就是它將記憶場所比喻為當時的書寫媒體蠟板(wax tablet)和莎草紙(papyrus),拼音字母比喻為影像,而擺放記憶影像就像是在蠟板或莎草紙上寫字,而朗讀文字則是呈演。[18]

以上用文書記錄的工具形容記憶技巧的比喻,意味著記憶術就是一種整理歸檔的方法,差別僅在於文書需要實體的空間來存放,但記憶術純粹在心中操作,不假實體工具的協助。純粹心理的特性讓鍛鍊記憶術的人有極大的自由來創造記憶場所,具像性的建築並不是記憶場所的唯一選擇,抽象的編號網格(numerical grid)或字母組合也可以用來建構記憶場所。

接在《赫倫尼》記憶場所的討論之後的是記憶影像的創造,但這部分應該和第三章耶穌會士把漢字當成表意文字和記憶影像的觀念一起討論,所以在此暫時保留。但還是要稍微說明一下《赫倫尼》對記憶影像的分類:一種是記憶事物(memoria rerum)用的影像,另一種是記憶詞語(memoria verborum)用的。前者是指所要演說的事情,《赫倫尼》用一樁訴訟案來說明,後者則是指演說的詞句,《赫倫尼》舉了背誦詩句當例子。[19]但不管是記憶事物還是記憶詞語,《赫倫尼》都用諧音線索來說明這兩種記憶影像,這可能是因為《赫倫尼》的作者當時只有拼音文字可用,所以寫在他心中莎草紙上的記憶影像也只能是拼音文字。但在後面我們會看到,當歐洲人接觸到非拼音的「表意」文字之後,想像力隨之解放,對表意文字的各種想像也讓歐洲學者發展出遠超出《赫倫尼》時代使用的記憶影像。[20]

記憶影像與場所

前一節我們討論過場所記憶,它源自古典時代,在中世紀隨修辭學進入歐洲的教育系統,最後成為數世紀以來歐洲知識人組織與認識世界的一種「心態」(mentalité)。金尼閣和他同時代的耶穌會士都浸淫在這樣的思想脈絡中,並深受其影響。運用場所記憶的關鍵在於仔細安排場所的次序,而這樣安排次序的思考,在古典時代以後也發展出各種分類整理事物的方法,其中也包括這篇論文的主題詞書編纂(lexicography)。

古代的修辭學家不斷提醒,設計籌畫專屬自己的記憶場所是記憶術的關鍵。《赫倫尼》對記憶場所有相當詳細的建議,尺寸、距離、亮度等細節都有指示。《赫倫尼》對如何安排場所的次序也有建議,它認為最好把記憶場所安排在連續的系列中,所以練習記憶術的人可以在這些場所之間前後走動,檢索提取記憶影像。這並不是古羅馬修辭學家的發明,古希臘哲學家亞里斯多德的〈論記憶與回想〉(On Memory and Reminiscence)中就已經提過類似的方法。亞里斯多德也認為次序對回想相當重要,他用一個幾何模型來說明如何把引出回憶的刺激按照其自然或慣用次序排列。這和《赫倫尼》那種自由想像出記憶場所的方法略有不同,反而多了邏輯推理的成份。[21]中世紀的歐洲也有學者注意到亞里斯多德對次序的重視,例如重要的神學家Thomas Aquinas在他著名的Summa Theologica中提及亞里斯多德的次序論,將場所記憶引入基督宗教中最重要的神學論述。[22]當然我們也要注意,Aquinas所屬的道明會也是場所記憶在中世紀晚期的主要推廣者。[23]

但世上沒有完美的方法。早在Quintilian引用《赫倫尼》所介紹的記憶術時,這位修辭學教師就指出排列場所次序的缺點。Quintilian批評這種方法讓使用者必須一面演說一面在記憶場所中提取材料,太耗費使用者的心力;記憶術是用來幫助演說的,不是用來妨礙的。Quintilian建議採用另一種比較簡單的方法,就是把文句用彷彿它還寫在書寫媒體上的樣子記下來,只有在真正困難的地方才用符號來記憶。[24]Quintilian的修正主張把記憶場所從純粹的想像空間移到曾經實際存在的媒體上,但這不表示Quintilian不重視次序。在這個方法中,次序是由字詞在文本中的順序決定。

不過降低使用者記憶負擔的方法在《赫倫尼》中並未缺席,它建議每五個場所就放上可以幫助記憶次序的標誌。例如在第五個場所放上一支金手,五支手指可以幫助記住這是第五個場所。在第十個場所則安排一位叫Decimus的人,他的名字讓人想起拉丁文的decima(十分之一),然後就可以想起這是第十個場所。[25]在基督教的記憶術論著中,這位Decimus會被改成十字架。日耳曼道明會士Johannes Romberch(又名Johann Host von Romberch,約1480-約1533)的記憶術論著(圖 2.1)和利瑪竇的《西國記法》中都有這樣的安排。用利瑪竇的話來說,就是「序成行列,編成字號,如每至十所立一號,記一十字,總記幾十幾號,以便查考。」[26]這種用編號標示的方法讓每個記憶場所的次序可以透過簡單的計算來推理,可以減輕在心中維持記憶宮殿所耗費的心力。

上述用數字標示記憶場所的方法對用符號建構場所(symbolic place-making)有相當重要的意義。用數字輔助的記憶技巧用記號來標示場所,這個動作讓該記號成為指示場所的符號。這個用記號指涉場所的過程,意味我們可以用一套已經存在而且有現成次序的符號來標示所有的記憶場所。例如用羅馬字母來標示場所,這些場所就可以依照字母順序排列。這個方法較為簡便,而且仍然遵照古典記憶術重視的場所次序。事實上,《赫倫尼》的作者早就想到類似的方法了,也就是羅馬人生活中另一個古希臘遺產:速記法(tachygraphy)。速記法的起源年代並不清楚,第一個提及速記法的史料來自公元前一世紀,有記載說西塞羅曾經受過速記法的訓練,而西塞羅的機要秘書Tiro也用速記法來寫拉丁文的介詞(prepositions)和詞尾變化(declensions)。[27]Tiro使用的速記法顯然涉及符號學上把能指(signifier)和所指(signified)結合成符號的指稱過程(semiosis)。如果有複數的人都使用速記法來記錄並互通有無,我們可以預期這些人會發展出一套約定俗成的速記法符號。不過《赫倫尼》的作者堅決反對這種方法。他有兩個理由:第一,他認為有作用力的影像對影像的創造者才能發揮最大的效用,所以每個人都應該為自己的記憶場所創造影像,不應該假手他人。第二,他認為符號的數量有限,但要記住的事物無窮,如果場所要用既有的符號來創造的話,場所的數量很快就不夠用了。[28]為解決符號建構場所不夠用的問題,中世紀歐洲的知識人借用許多異國符號來幫忙。[29]同樣的策略到十六世紀的布魯諾都還在使用。[30]

圖 2.1 Romberch用影像記憶場所編號的方法

來源:Penn Provenance Project, University of Pennsylvania Rare Book & Manuscript Library,創用CC授權,BY 2.0。

活用字母

雖然古典時代的記憶術文獻反對用符號建構場所,後世還是有使用符號來幫助記憶的人,這讓歐洲中世紀的記憶術呈現多彩多姿的發展,並且出現更具邏輯性,運用推理來回憶事物的記憶之術。這類新世代的記憶術,大約在十四世紀前就已經在歐洲流行起來了。[31]以下我們將看到幾種從在中世紀從場所記憶發展出的資料整理方法,其中包括編號網格、字母排序,以及影響《西儒耳目資》編纂方法的組合藝術。

編號網格是活躍於法國巴黎附近的神學家聖維多(Saint Victor)的Hugh發明用來記憶聖經〈詩篇〉的記憶術,時間大約在公元1130年左右。這個記憶術的設計先把〈詩篇〉分割成短章節,然後一一放入150個帶有編號的網格中,這樣就形成一個記憶網格,使用者可以用每一格的編號作為在心中尋找所需詩句的線索。正如前文提及的亞里斯多德所說,編號所用的數字具有自然次序,所以這項記憶術的使用者可以用簡單的計算來尋找放置詩句的場所。[32]不過Hugh對記憶術的改造並不激進,因為他仍然遵循古典時代哲學家建議的法則。但是Hugh在利用符號(即編號)製造記憶場所這點,卻顯得創新。另一點值得注意的是編號網格這種方法,在中世紀歐洲除了被Hugh當作記憶術,同時也是製作索引的方法,而後者最後在十三世紀時發展出檔案系統(archiving system)的雛形。[33]所以從Hugh of Saint Victor的編號網格和製作索引的比較,我們可說記憶術和檔案系統的基本原理是一樣的。記憶之術、檔案系統、詞書編纂,三者的目的都是要快速、正確地提取所要的資料,因此從當時既有的記憶術發展出歸納檔案的方法,亦屬合理。

接下來是現代人也很熟悉的「依字母排序」。現在我們通常會在辭典或百科全書中看到單字或詞條依照字母順序排列,但這在中世紀的歐洲也是用來記憶的方法。雖然古典時代的教訓已經警告過,數量無限的記憶場所用有限的符號來標示的話,字母絕對不夠用,不過用來排列整理實體的東西,依字母排序仍然是普遍的方法。雖然字母之間不像數字有自然次序,但因為字母順序是從小學習、約定成俗的基本素養,會在修辭學中學習技巧記憶的人又一定是學習過字母順序的識字者,所以用字母排序也會被帶進記憶術或歸納整理的方法。

辭典的詞條用字母排序,在使用字母作為書寫系統的文化中,看起來似乎是理所當然的結果。其實不然,根據美國古典學者Lloyd Daly對字母排序歷史的研究,古希臘人在從腓尼基人(Phoenician)那裡借來文字符號後,過了五百年才開始用字母排序。雖然古希臘人可能在借來腓尼基字母之後不久就自然地發現用字母排序這件事,但是從發現到應用卻隔了五百年,Daly認為這是因為需要排序的東西不夠多,未達經濟規模的緣故。如果需要排序的事物不多,製作用字母排序的清單會花很多時間,但增進的效率並不大;這只要拿十幾本書來排排看就知道了。但如果真的有龐大的收藏,依字母排序的工作就值得一做。古典時代有如此巨量資料的地方不多,埃及亞歷山卓(Alexandria)的圖書館藏書是少數使用字母排序的地方。這也讓亞歷山卓成為古典時代保存、傳播字母排序技術的中心。[34]

不過字母排序的技術在中世紀早期的混亂之後幾乎失傳,所以到了十一世紀時歐洲的學者把這項古老的技術重新發明了一次。[35]中世紀復興字母排序技術的是十一世紀中葉的學者Papias,他把頭三個字母一樣的拉丁文單字歸為一個「次分組」(subdivisions),然後把次分組用字母順序來排列。因為Papias在歸納次分組時不管重複輔音,所以abacus(算盤、遊戲盤)、abalieno(丟棄、移除)、abavus(曾曾祖父)、abbas(男修道院長)、abbatia(大修道院)、abbatissa(女修道院長)就會被歸為一個次分組,然後接下去是以abd-開頭的次分組,以此類推。[36]如果把Papias的字母排序法當作用符號建構場所的方法Papias的「次分組」就是用三個字母標示的場所,而這些場所可以用字母順序來排列。我們可以想像把Papias的方案具象化後,就像在辭典的頁面上用頭三個標在便利查找的地方,而承載單字的頁面就是記憶場所。事實上這樣的版面設計到十八世紀的西歐語言辭典都還相當流行,至今也尚未絕跡。

在中世紀歐洲還有其它幾種用字母排序的方法,像是十二世紀末葉有比薩(Pisa)的Hugutio用第一個字母來排序,十三世紀末葉有Richard Fishacre用頭兩個母音來排序。[37]這些方法所分割的次分組大小各有不同,但這也是字母排序法最關鍵的地方。如果次分組很大,例如只用第一個字母排序,那為次分組排序會很輕鬆,但是次分組內的資料會很多。如果次分組不大,可以加快檢索速度,但準備清單時的排序就會很費工夫。[38]由以上討論可知,金尼閣在《西儒耳目資》使用的字母排序法並非理所當然的產物,它是一種處理巨量資料時才顯得有效率的整理方法。除此之外,《西儒耳目資》使用的字母排序法與歐洲文化中通用的也略有差別,裡面有金尼閣增減和調整的痕跡,而不是直接挪用歐洲現成字母排序法(見4.4的討論)。

組合藝術

現在歐洲語言辭典,編者依字母順序排列詞條已屬常態。這是一種歸納性(inductive)的方法,因為要被排序的詞條的拼寫本身會決定它會被安放在哪裡,編纂者的任務是把這個先決的順序做出來。但除了歸納性的方法,也有一種演繹性(deductive)的方法,就是先用字母做出特定的組合,然後再用一定的規則來解說這樣的組合。如此字母的組合就會成為指涉其解釋的符號。方濟會士拉蒙‧盧爾(Ramon Lull)提出的盧爾主義就是這種方法。在盧爾主義的影響下,組合字母以形成概念的技術被稱為「組合藝術」,並影響到十六、十七世紀的科學發明。

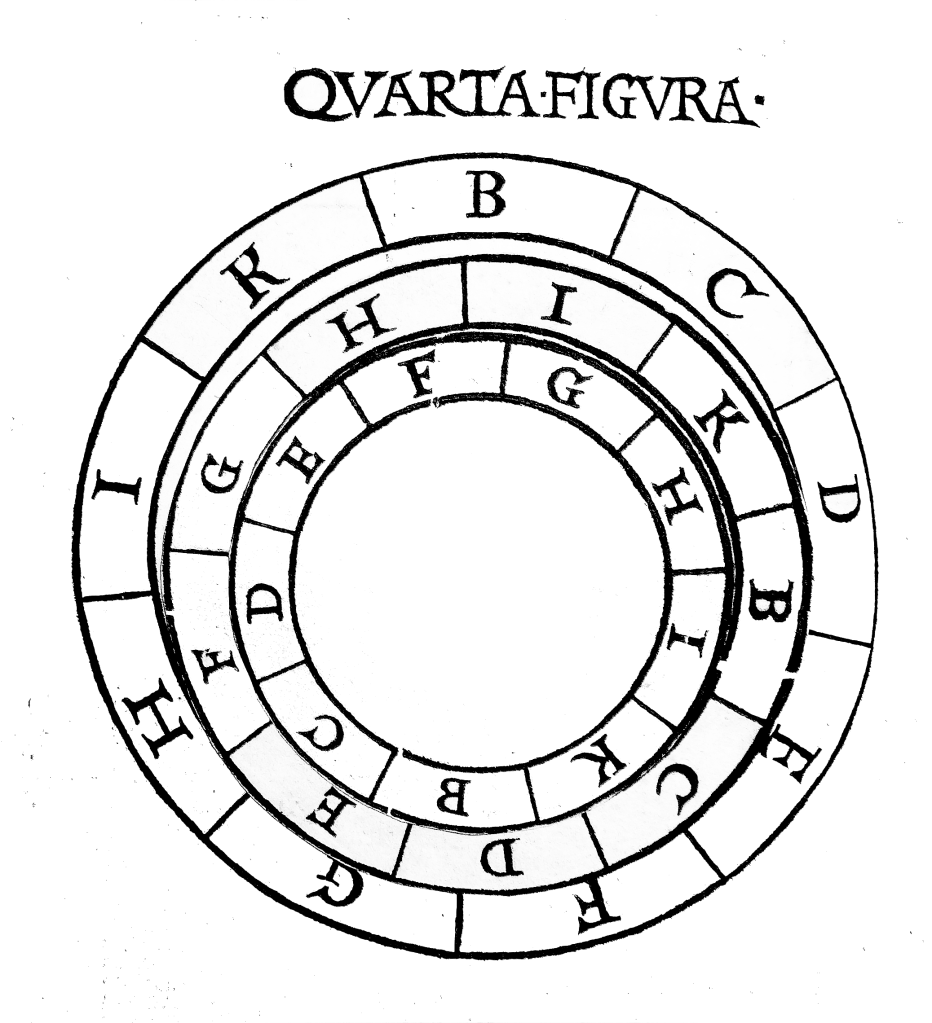

盧爾是十三世紀的人,出生於今天西班牙在地中海的離島Mallorca,當時這個島上有多種宗教社群雜處,穆斯林、猶太人教徒、基督徒都住在這裡。多元的文化在此相遇,使盧爾的哲學思想受益於非基督教思想的影響。盧爾在思想上最大的貢獻是提出一套用組合和推理來操作的記憶之術。盧爾主義記憶術不像古典修辭學教導場所記憶一樣是靜態的記憶場所,盧爾主張的是動態組合。盧爾主義用羅馬字母代表上帝的九項神聖屬性,稱為神之尊名(God’s Divine Names),其組合可以用盧爾設定的原則來詮釋它們在神學上的意義。盧爾主義的操作法可以用盧爾最有名的「三重同心圓環」表示。每一重圓環都刻上九項神之尊名的代表字母,最外層一圈固定不動,轉動內部兩圈圓環將字母對齊外圈的字母,如此即可產生一系列神之尊名的字母組合。把這些字母組合用盧爾設定的原則來詮釋,即可獲得該組合的神學意義。

圖2.2盧爾的三重同心圓環

來源:Penn Provenance Project, University of Pennsylvania Rare Book & Manuscript Library

因為盧爾主義的形上學和神學基礎與這篇論文的主題距離較遠,所以在此就略過不提。[39]對後世影響較為深遠的是盧爾主義所提出,運用組合機制來進行的論理模式。神之尊名是盧爾哲學思想的基礎,在盧爾主義中,組合神之尊名的動作相當於古典修辭學中的「發明」,因為神之尊名的組合可以被詮釋為神學主張。如此所得的神學主張也可以用神之尊名的字母組合簡短地表示出來,所以這些字母組合也可視為記憶場所的標誌。操作以上神學論證的同心圓環則為神之尊名的組合操作提供具體的推理工具,這也讓人聯想到古典記憶術把書寫工具當作記憶場所的建議,所以盧爾的同心圓環在此也可以被視為「記憶」。[40]

但除了以上與古典修辭學的連結,盧爾主義也有悖離古典修辭學之處。古典修辭學傳授的記憶術,強調記憶場所必須可以擴充以存放日漸增加的事物,因此理論上是無限的。雖然太多的記憶場所會造成很大的負擔,所以實務上並非無限,但記憶場所的上限仍然是因人而異的。但是在盧爾主義中神之尊名的組合是有限的,刻有九項尊名的三重同心圓環,最多只有九的三次方,也就是729個組合。透過神之尊名有限的組合,盧爾提出的觀念是世間萬物可以被歸納在神之尊名所產生的有限範疇中。這種用部分(parts)的組合呈現全貌的方法,就是組合藝術的基本原則。

盧爾認為他設計的這套神奇工具可以用來對穆斯林和猶太人傳教,使其改宗基督教,這與盧爾家鄉多種宗教社群雜處的環境有關。[41]但雖然盧爾哲學思想的內容是基督教的,他用字母標示神之尊名的方法卻明顯受到猶太教卡巴拉傳統(Cabala,或作Kabbalah)的影響。[42]因為盧爾主義帶有這樣的「異教」色彩,所以被中世紀主流的神學思想所邊緣化,直到文藝復興時期思潮轉變後才獲得重視。不過在文藝復興時期盧爾的形象從神學家變成鍊金術士和卡巴拉大師,因為當時閱讀盧爾主義的知識人重視的是其卡巴拉傳統,認為其中帶有失落的神祕知識。這樣對盧爾主義有意的誤讀,最後發展出盧爾主義在文藝復興時期的各種變體。[43]

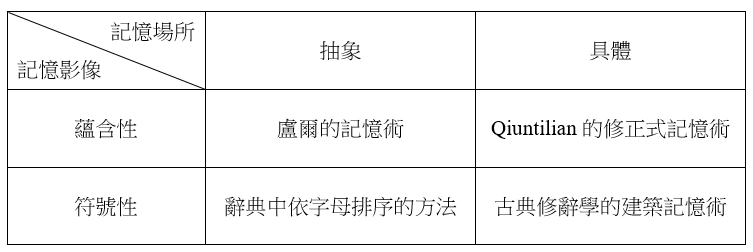

以上我們已經看過好幾種用符號建構記憶場所的方法,雖然方法原理各異,其源頭都可以追溯到古典修辭學所傳授的場所記憶。這些方法間的差異,可以用以下的簡表來歸納:

表 2.1把記憶場所分為「抽象」和「具體」兩類,而記憶影像分為「蘊含性」和「符號性」兩類。具體的記憶場所建構法借用現實世界的具體場所當作心中的記憶場所,例如擅長建築記憶術的利瑪竇在《西國記法》舉的例子,「廣宇大第,若公府,若黌宮,若寺觀,若邸居,若舍館」,這些場所都具體見於現實世界。Quintilian覺得這種方法太麻煩,建議用文字還留在莎草紙捲或蠟板上的樣子記憶,但莎草紙和蠟板也還是具體存在於現實世界的東西。抽象的記憶場所用符號的指稱過程(semiosis)來建構,這是《赫倫尼》不贊成的方法,因為無限的概念不可能用數量有限的符號指稱。不過把符號組合在一起就可以解決符號不足的問題,而且還是可以保存用符號的順序來推裡定位記憶場所的優點。盧爾所提出的記憶術和辭典中依字母排序的方法可作為代表。

記憶影像的建構方面,蘊含性的方法把發明與記憶結合在一起,所以用來產生記憶事物的機制本身就已蘊含提取記憶的線索。例如盧爾組合神之尊名所產生的神學主張,其意義已經蘊含在神之尊名的組合中。Quintilian的記憶影像不用有作用力的影像來記憶,而是把文句寫下來的樣子切成一塊一塊,如其原來的順序記下,所以記憶影像本身就是要記下的文句。[44]符號性的記憶影像則不是記憶事物本來的樣子,而是用符號指稱的事物,例如在建築記憶術中,有作用力的影像就是指稱記憶事物的符號,而非事物本身。不過把依字母順序排列的方法歸為符號性的場所,乍看之下會讓人覺得怪怪的,但只要用現代常見歐洲語言辭典的排版就可以理解。在頁緣或頁眉的字母表示在這一頁(記憶場所)之下的單字都有相同的頭字母,有些辭典在頁緣或頁眉不只標示一個字母,而是把字母組合起來,讓檢閱時更容易縮小翻查的範圍。頁緣或頁眉上的字母是指稱場所的線索,但卻不是該頁所錄單字(性質類同於記憶影像)本身。所以它們不像盧爾的聖名組合,同時是指稱場所的線索,同時又是記憶事物的一部分。

記憶之術的轉型與變體

以上數節中,我們已經看過從古典記憶術從古羅馬流傳到耶穌會學校的歷史,也看到古典記憶術在歐洲中世紀的各種變體,在這一節,我們終於到達金尼閣所在的文藝復興晚期。在金尼閣成長與學習的十六世紀末葉是一個各種科學新方法不斷出現與激盪的年代,如果光從金尼閣同時代的思想來選擇可能影響《西儒耳目資》的來源,那我們會有太多選項可以考慮。但如果把金尼閣的教育背景、生平事蹟,以及1607年他踏上前往亞洲的航程作為分界,以此時間點推定金尼閣不受1607年以後新出的思潮影響,應該是安全的研究範圍。但既然本研究把記憶之術視為文藝復興晚期的心態(mentalité),並分析其對《西儒耳目資》的影響,就必須留意到心態的變化相當緩慢,[45]所以影響過金尼閣的心態也可以在比金尼閣更晚的作品中發現。即使許多在十七世紀提出的新思潮因地理與通訊手段的阻絕,很難直接影響金尼閣的《西儒耳目資》,這些新思潮仍然可以用來說明記憶之術在金尼閣的時代能有何種轉型與變體。因此,本研究不會把金尼閣啟程的1607年作為分界點,反而會稍微往前,把和金尼閣共享知識傳承的學者所提出的論點也納入考慮。[46]在這一節之中,我將繼續討論古典修辭學與組合藝術在十六世紀之中的轉型,並以十七世紀中葉日耳曼詩人Georg Philipp Harsdörffer(1607-1658)用組合藝術發明的語言工具「德語五層思考環」(Fünffacher Denckring der Teutschen Sprache)作為討論的結尾。

前面已經提過,盧爾主義在提出之初不被重視,要等到文藝復興時期盧爾主義才找到他的讀者,但是這些讀者卻把盧爾當作神祕主義的煉金術士看待。[47]曾經當過道明會修士的布魯諾在十六世紀末葉的盛名可說標誌了文藝復興盧爾主義的高潮,但布魯諾在1600年被燒死在火刑臺上事件也代表羅馬天主教會對神祕主義的強烈壓迫。布魯諾是Frances在The Art of Memory一書中的中心人物,這本書中也引用許多布魯諾的神祕圖形來說明其思想。從表面上來看,布魯諾的圖表和金尼閣在《西儒耳目資》之中的音韻活圖有相似之處,讓人猜測金尼閣可能受到布魯諾的影響。[48]從時間順序來看,這個可能性的確存在,但細究兩者的背景,布魯諾對金尼閣的影響則很難成立。耶穌會教育在神學和哲學這兩科是出了名的保守,該會學校的教育大綱Ratio Studiorum中連學生被允許閱讀的書籍都有規定。以哲學科來說,只有亞里斯多德的著作和亞里斯多德哲學的評論可以閱讀。[49]因此,金尼閣應該不敢公然傳播1600年就被教會明確禁止的布魯諾哲學。如果金尼閣與布魯諾間有類似之處,其原因應該是兩人有共享的知識背景,也就是組合藝術。但我們仍必須確認組合藝術在金尼閣的時代是不是一個中立的思考技術,可以同被保守的耶穌會士和激進的思想家所採用。

要確認組合藝術的地位,英國哲學家培根(Francis Bacon,1561-1626)的評論中有一些線索。培根批評文藝復興的盧爾主義是堆滿古舊思想的破爛古董店(junk-shop),組合藝術是偽科學,操練這些技術所展現的僅是虛假的博學(fake erudition)。[50]Rossi指出這樣強烈的批評在培根的時代並不少見,這只是文藝復興晚期各種批評神祕主義的聲音之一。[51]但培根對組合藝術和記憶之術的態度也不只是前引批評那樣單純反對,其實培根自己也有改良記憶之術的提案,並且把新的任務交給記憶之術。培根同意廣博的知識是在智識上有所成就的先決條件,而改良過的記憶之術可以幫助人們達成獲取廣博知識的目標。「先得觀念」(pre-notion)與「圖徽」(emblem)就是培根改良方案中的兩樣新工具。

培根的「先得概念」聽起來有點像古典記憶術中的「場所」,但它其實更接近一種分類系統,可以作為知識之海的座標,將無限的知識用有限的先得概念來支配。因此先得概念的數量是有限的,而這個有限性則和組合藝術的的方法很接近,兩者其實是相容的概念。用先得概念創造出的「場所」(在此挪用記憶術的用語)擺放的是「圖徽」,培根認為圖徽就是具像化的知識觀念,可以讓知識不再抽象而難以掌握。培根認為,手勢和古埃及聖書體都適合當作圖徽,因為它們不需要透過語音就可以傳達意念。[52]

培根的提案與布魯諾對組合藝術的應用有一個很有趣的共通點:兩者都把盧爾主義原來的哲學基礎拿掉,只留下組合字母的機制。培根的提案顯示組合藝術要被用在神祕主義的目的才會有問題,組合藝術本身是價值中立的,其好壞其實沒有爭議。[53]這也說明為什麼組合藝術可以在文藝復興晚期教會對神祕主義的猛攻下存活下來,甚至延續其影響至十七世紀結束。

不過培根的思想很難直接影響到金尼閣,因為沒有資料顯示金尼閣和培根之間曾經交換過任何意見;他們基本上是不同圈子的人。因此培根的提案只能當成是可以反映文藝復興晚期心態的一個代表,而非直接的影響。但值得注意的是,培根把組合藝術當作先得概念的觀點,意味著組合藝術可以用來處理語言學問題,因為用現代生成語言學的觀點來看,人類語言其實也是用有限成份所構成的無限語句。

其實在更早以前就有用語言由有限成份所組成的特性來幫助記憶,Publicius用來記憶拉丁文音節的圖形就是一例。依據Romberch的說明,把刻在中央方塊上的字母與周邊圓環上字母對齊,就可以組合出拉丁文字母。[54]雖然轉動的方塊會讓人想到盧爾的「三重同心圓環」,但更值得注意的是他與Richard Fishacre一樣,都用字母順序排列拉丁文的記憶技巧。

另一個比Publicius的圖形更成熟的作品是日耳曼詩人Georg Philipp Harsdörffer的「德語五層思考環」。雖然思考環的提出比《西儒耳目資》的出版晚了幾十年,但它用組合藝術處理語言的方法和金尼閣的音韻活圖相當類似,兩者可視為同樣心態和記憶技術下的產物。因此,檢討德語五層思考環的操作法和理論基礎可以對音韻活圖有更深入的理解。

德語五層思考環由五個同心圓環組成(圖 2.3),每一個圓環分別表示德語單字中的不同部分。從中心到邊緣的圓環上分別有:

- 48個前置音節(Vorsylben)

- 50個首字與押韻字母(Anfangsbuchstaben und Reimbuchstaben)

- 12個中間字母(Mittelbuchstaben)

- 120個結尾字母(Endbuchstaben)

- 24個後置音節(Nachsylben)

根據Harsdörffer的時代德語遵循的押韻規則,第三環和第四環的組合用來決定押韻,第二環與押韻的兩環組合後就可以產生單字。[55]例如第三環上的-au-和第四環上的-m-組成的韻腳-aum-,再轉動第二環與之組合就可以形成押韻的德語單字,例如Schaum(泡沫)、Raum(空間)、Flaum(絨毛)、Baum(樹)、Zaum(馬轡頭),以及很多沒有意義的押韻單字。第一環和第五環則分別當作單字的前綴與後綴,用來衍生新詞和表示詞尾變化,不影響押韻。德語五層思考環可以當成押韻辭典,在作詩時相當有用。除此之外,Harsdörffer還認為德語五層思考環就是具現化德語,用這個思考環反覆組合,就可以導出所有德語單字。[56]

圖 2.3 Harsdörffer的德語五層思考環

來源:Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University

德語五層思考環的理論基礎其實是Harsdörffer與友人語言學家Justus Georg Schottel(1612-1676)合作的成果。[57]在Harsdörffer對語言的看法中,每一個單字都是字母的組合,而且特別重視單字之間的重組字關係(anagram),並把重組字比喻成把玩刻有字母的小木塊。假如有刻上ROMA四個字母的木塊,你可以把它們組成ROMA(羅馬),或是AMOR(愛),而兩者間就有重組字關係。[58]但是Harsdörffer的方法一面要注意字母的組合是否符合語言音韻上的限制,一方面要注意不同組合間是否有重組字關係,其實不大有效率。Schottel對「詞素」(morpheme)的早期想法提供改進重組字理論的方案。Schottel所說的「詞素」並不是現代語言學所說的詞素,而是字母的組合,具體來說就是德語的詞幹(Stammwörter)和附加詞(Nebenwörter)。[59]這些「詞素」最後可以結合為單字。如果依照德語的音韻規則來組合字母構成「詞素」,先不論有沒有意義,這些字母組合的組合就會是合乎德語音韻規則的單字。所以德語五層思考環就是Harsdörffer的字母組合加上Schottel對「詞素」的歸納,兩者合作產生的結果。來源:Beinecke Rare Book and Manuscript Library of Yale University

我們從古典時代的記憶術,中世紀的盧爾主義組合藝術,一路看到十七世紀語言學家對組合藝術的應用。從以上回顧可以發現,隨者古典修辭學傳承下來的場所記憶是這些技巧的源頭。場所記憶指導每一代的修辭學學生整理記憶事物與記憶詞語的技巧,好幫助記憶與演說,最後場所記憶就在歐洲文士中形成基本的思考方法,也就是「心態」(mentalité)。記憶術與組合藝術在文藝復興時代的結合,後來產生出許多不同的思想流派。有些被指為神祕主義,飽受羅馬天主教會的批評和壓迫。但組合藝術卻以推導機制的形象,在教會的壓迫中生存下來,並且在十六、十七世紀激發出新的科學方法。這就是在金尼閣成長與學習的時期瀰漫歐洲的思潮,也是最有可能形塑金尼閣漢語漢字的認識,以及影響《西儒耳目資》編纂的思想來源。

[1] 《西儒耳目資‧譯引首譜》,頁1a。

[2] Schenkel作為記憶大師的事跡,可以參考Middleton的介紹,以及Schenkel移居美國的後代在十九世紀末為記憶大師的祖先所編的家譜。Middleton, Memory Systems New and Old, 15–16; Louisa Jane Shinkle Abbott and Charles L Abbott, The Shinkle Genealogy, Comprising the Descendants of Philipp Carl Schenckel, 1717–1897 (Cincinnati, OH: Press of Curts & Jennings, 1897), 7.

[3] 杜埃的耶穌會學校後來變成杜埃大學,十九世紀末時遷往Lille,成為Lille大學的一部分。其校史可參考Bernard Ward, “Douai,” in Catholic Encyclopedia, ed. Charles George Herbermann (New York: The Encyclopedia Press, 1913).

[4] 拉丁文原文:

Ego Nicolaus Trigault Duacensis natus anno 1577, 3° martii…Studii in scholis societatis Jesu duaci in infima classe uno anno, in secunda semiliter, in syntaxi duobus annis, in humanitate uno, in rhetorica duobus, in philosophia duobus. Ibidem artium licentiatus factus feci in fine septemberis 1594.

來源:Dehaisnes, Vie du Père Nicolas Trigault de la Compagnie de Jésus, 217.

[5] Flynn, “De Arte Rhetorica,” 367, 369.

[6] Jesuits, The Jesuit Ratio Studiorum of 1599, 79–84; Flynn, “De Arte Rhetorica”, 14–15, 21–41.

[7] Flynn, “De Arte Rhetorica,” 23.

[8] Ibid., 417–423.

[9] Chapter 52; Ibid., 417–418.

[10] Chapter 53; Ibid., 418–419.

[11] Chapter 54; Ibid., 419–421.

[12] Chapter 55; Flynn, “De Arte Rhetorica,” 421–423.

[13] Carruthers, The Book of Memory, 89.

[14] Carruthers, The Book of Memory, 153.

[15] Ibid., 129.

[16] Flynn, “De Arte Rhetorica,” 24.

[17] Yates, The Art of Memory, 5. 在Loeb Classical Library叢書中,《赫倫尼》還是被放在西塞羅作品集中,因此在書目中我仍然把《赫倫尼》(Rherotica ad Herennium)列在西塞羅之下。

[18] 《赫倫尼》Book III Ch 18. 見Cicero, “Rhetorica ad Herennium,” 211.

[19] 這是西塞羅引用的例子,轉引自Yates, The Art of Memory, 8.

[20] 表意文字迷思的起源和影響將在第三章討論。

[21] Aristotle, “On Memory and Reminiscence,” in The Treatise of Aristotle (London: Robert Wilks, 1808), 163–177.

[22] Thomas Aquinas, Summa Theologica, Volume 3 (Part II, Second Section) (New York: Cosimo, 2007), 1396.

[23] Yates, The Art of Memory, 84–85.

[24] Institutio Oratoria Book 11.2 32–33. Quintilian, The Institutio Oratoria of Quintilian, 75.

[25] Yates, The Art of Memory, 7.

[26] Johann Host von Romberch, Congestorium Artificiose Memorie (Venetijs: Melchiorem Sessam, 1533), 36–37; 利瑪竇,《西國記法》,頁186–187。

[27] Herwig Maehler, “Tachygraphy,” in The Oxford classical dictionary, ed. Simon Hornblower and Antony Spawforth (New York: Oxford University Press, 1996), 1468–1469.

[28] Cicero, “Rhetorica ad Herennium,” 221–223.

[29] Carruthers發現Morgan圖書館所藏的手稿中用了希伯來字母、希臘字母、拉丁字母、西徐亞字母(Scythian alphabet)、如尼字母(Runic alphabet)。Carruthers認為使用這麼多字母的理由只有一個:記憶術。Carruthers, The Book of Memory, 138.

[30] Yates, The Art of Memory, 208.

[31] Carruthers, The Book of Memory, 99.

[32] Ibid., 101–103.

[33] Ibid., 129.

[34] Daly, Contributions to a History of Alphabetization in Antiquity and the Middle Ages, 93-–95.

[35] Ibid., 71–72.

[36] Lloyd W. Daly and B. A. Daly, “Some Techniques in Mediaeval Latin Lexicography,” Speculum 39, no. 2(1964): 233–234.

[37] Ibid.: 235.

[38] Carruthers, The Book of Memory, 150–151.

[39] 盧爾的主要著作有以下英譯本:Ramon Llull, “Doctor illuminatus: a Ramon Llull reader,” ed. Anthony Bonner (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993). 盧爾主義的哲學背景和神學主張,見Yates, The Art of Memory, 173–198; Umberto Eco, The Search for the Perfect Language (Oxford: Blackwell, 1995), 53–72.

[40] Yates, The Art of Memory, 176–178.

[41] Ibid., 176.

[42] Ibid., 188.

[43] Ibid., 187–191.

[44] 這個方法對記憶的幫助有心理學上的證據可以支持,見Carruthers, The Book of Memory, 105.

[45] Le Goff, “Mentalities: A History of Ambiguities,” 170.

[46] 任何分期都不可能做到一刀兩斷的分割,正如Frances Yates指出,培根和笛卡兒的理論,後來被認為開啟一個新時代,但放在提出之時的脈絡來看的話,他們的新理論與其先行者間並沒有太大的不同。Yates, The Art of Memory, 378–379.

[47] Ibid., 241–243.

[48] 王松木,〈明代等韻家之反切改良方案〉,頁27-30。

[49] Jesuits, The Jesuit Ratio Studiorum of 1599, 24.

[50] Francis Bacon, The Advancement of Learning, 2 ed. (Oxford: Claredon, 1880[1605]), 176.

[51] Rossi, Logic and the Art of Memory: The Quest for a Universal Language, 104.

[52] Ibid., 108.

[53] Ibid., 111.

[54] Romberch, Congestorium Artificiose Memorie, 58. Discussion and annotation, see Mary J. Carruthers and Jan M. Ziolkowski, The medieval craft of memory: an anthology of texts and pictures, Material texts (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002), 226–231.

[55] Jan C. Westerhoff, “Poeta Calculans: Harsdorffer, Leibniz, and the ‘Mathesis Universalis’,” Journal of the History of Ideas 60, no. 3(1999): 465.

[56] Ibid.: 465–466.

[57] Schottel的語言學思想,參考Nicola McLelland, “Justus Georgius Schottelius (1612–1676) and European Linguistic Thought,” Historiographia Linguistica 37, no. 1–2 (2010). Schottel對Harsdörffer的影響,見Westerhoff, “Poeta Calculans,” 461.

[58] Westerhoff, “Poeta Calculans,” 464.

[59] Ibid.: 459.