古典修辭學傳授的記憶術整合了場所和影像,將事物和詞語存在腦中,並在需要時能準確地提取出來。在組合藝術和字母排序這兩個在歐洲中世紀新技術的幫助下,金尼閣成功把記憶術的原則轉化為詞書編纂的方法,創造出排列影像的秩序。在《西儒耳目資》中所要排列的影像,就是中國書寫系統:漢字。不過直接將漢字等同於記憶術影像,在論證上仍欠周延,還需要從這個觀念的歷史來分析、確認;畢竟在歐華文化相遇的初期,沒有什麼觀念可以被視為理所當然。但也因為將漢字視為影像的觀念產生在文化相遇的脈絡之中,所以雙方文化都可能影響金尼閣對漢語漢字的認識,讓後人追溯起來格外困難。

一般人漢字的錯誤觀念,如果借用John DeFrancis的說法,可以歸納為「表意文字迷思」(the ideographic myth)和「普世通用迷思」(the universality myth)。[1]這兩個迷思影響深遠,直至今日。但這兩個迷思的源頭,DeFrancis把問題鎖定在這本論文的主角金尼閣。因為他在十七世紀初編輯出版的《基督教遠征中國史》中,把漢字比喻為古埃及聖書體,而當時認為聖書體就是一種普世通用的表意文字。《基督教遠征中國史》的流行則助長對漢字迷思的流行,因此金尼閣被DeFrancis定位為型塑和散播漢字迷思的關鍵人物。金尼閣選用古埃及聖書體來說明漢字也並非偶然,從1419年發現Horapollo對聖書體的手稿後,[2]古埃及聖書體就已經被文藝復興時期的歐洲知識分子熟悉,並成為他們理解古代知識與符號學的來源。這樣充滿對古代失落知識興趣的時代思潮,就是金尼閣成長學習的文化氛圍。因此,金尼閣將用聖書體比擬漢字的比喻,對於理解金尼閣對漢字的認識,是相當重要的一條線索。

接下來這一章會用兩個步驟來分析重建金尼閣對漢字的認識。首先依據Koerner提出的原則,尋找金尼閣在著作中曾經提及的資料,然後從這些資料中尋找證據,以支持金尼閣將漢字當作影像放在《西儒耳目資》的推測。再來則要討論歐洲文藝復興時期哲學如何看待語言和文字,這些看法與記憶之術的關係。以及這樣的觀念如何影響傳教士對非歐洲文字的看法。

金尼閣對漢字的認識

金尼閣可能還在歐洲的時候就對漢語漢字有了一部分的認識,蓋當時已經有一些傳教士和航海家在歐洲講述他們在東方的見聞。金尼閣決定投身傳教事業的時候,關於中國最新的資料是西班牙奧斯定會(Order of St. Augustine)修士Juan González de Mendoza(約1540 – 1617)的《大中華帝國史》(The History of the Great and Mighty Kingdom of China and the Situation Thereof),初版於1585年。[3]作者Mendoza自己沒到過中國,但他收集許多旅行者的見聞和新奇的知識來寫成這本代表歐洲十六世紀中國認識的著作。對於漢語漢字,Mendoza說中國人用一套非常困難的書寫系統,這套系統不用字母,而是用圖畫(figures)來表示每個概念:

你會發現在這個國家裡能讀能寫的人非常少,他們也不像我們一樣用字母書寫,而是用圖畫來做書寫這件事。他們花很長的時間,克服很大的困難來學這套文字,因為幾乎每個詞語都有自己的符號。[4]

Mendoza還說,歐洲的書寫系統所寫下的就是人所說的話,但漢語漢字不一樣,因為漢語的同音字太多,所以文書反而比口語更容易瞭解。[5]Mendoza的書中有附上漢字的實例,雖然印得歪七扭八,但至少足以告訴歐洲讀者中國的文字與歐洲的文字有相當大的差異。

我們不知道金尼閣從歐洲出發前有沒有讀過Mendoza的書,但當他在1610年抵達中國時,他就會對漢語漢字有第一手的經驗。金尼閣很可能在抵達中國沒多久就注意到漢字這種「表意文字」,並留下深刻的印象。這個印象讓他把漢字跟古埃及聖書體聯想在一起,並讓他認為漢字是世界上另一種用圖畫表現概念的文字。在《基督教遠征中國史》[6]中關於中國文藝概況的文字中,金尼閣說中國人「使用和古埃及人的聖書體一樣的表意符號(ideograph)」來寫字,而且「每個物體都有適合它的符號」。[7]對文藝復興晚期的讀者來說,這樣的描述意味著漢字就是具有跨越語言的可理解性,以及表達真實知識的普世語言(the Universal Language)的可能雛形。DeFrancis指出,隨著《大中華帝國史》和《基督教遠征中國史》這兩本書在十七世紀以降的流行,「表意文字迷思」就在歐洲學界中廣為流傳。[8]

金尼閣也注意到中文用複合詞的方法,讓漢字的總數不或超過七萬到八萬字,而學會一萬字就可以開始寫文章了。[9]雖然金尼閣說的數字有點誇大,但他也正確觀察到複合詞在漢語中的重要角色。可是對現代語言學家如DeFrancis和George A. Kennedy來說,漢語的複合詞也是挑戰表意文字迷思的切入點。金尼閣雖然注意到複合詞,但他還是稱漢字為表意文字,也沒有提出漢語構詞的看法,即使他一定有學到一些相關知識。

在把漢語漢字介紹給歐洲讀者後,過了十年,金尼閣在《西儒耳目資》中把他告訴歐洲人的論點進一步發展。在〈列邊正譜‧本譜小序〉中,金尼閣說:

其法所從之路,總分兩端而已。從物之意,一也;從口之音,一也。從意者何?萬物之類,每有本號,像其意者是。……中華一統,車書會同,其字從意。一統之外,鄰近諸國,余還聞有幾國,字皆從意,每號像之繪之,後加其音耳。[10]

接著金尼閣提到有人請他評價「從物之意」和「從口之音」兩種文字的優劣,而金尼閣的回答顯然他對「從物之意」較有好感。問者認為這是金尼閣的客套話,因為「從口之音」的文字只要用二十幾個符號就可以表現語言,豈不是更優越的系統?但是金尼閣對此的反應顯示他對「從意之字」的好感:

字之妙,傳意為主,傳意之寬,字妙之長也,傳意之窄,字妙之短也。今從意之字,不待其音,自能傳意,從音之字,未知其音,不能傳意……普天下人意所通,果一一用中文從意之字,同文之理,行且大通於天下矣,寧不深可幸哉?[11]

從〈列邊正譜‧本譜小序〉的敘述來看,金尼閣對漢語漢字的確已有較深入的認識,但這些知識的來源為何?是金尼閣自己的理論,還是從中國的書看來的?或是說,金尼閣只是反映文藝復興時期歐洲人對陌生文字的既有看法而已?這些回答這些問題,是重建金尼閣的語言文字觀的關鍵,因此我們從必須仔細檢查金尼閣在歐洲和在中國可能接觸到的語文知識。

首先要從《西儒耳目資》中提及,屬於漢語小學傳統的參考書下手,這些字書韻書可以反映金尼閣對中國小學傳統的認識,也是研究金尼閣漢語漢字思想的線索。《西儒耳目資》中提及的字書韻書有四種,分別是:

- 洪武正韻

- 古今韻會舉要小補

- 正韻海篇

- 五音篇海

對我們的研究主題來說,韻書和字書的差別其實不重要,因為兩者的差別往往出於當時編輯上的考量,或是出於現代學者的研究興趣,而非使用者的經驗。字書和韻書都會標出漢字的發音和意義,對普通的使用者來說,韻書和字書都可以回應他們查詢語義或發音的目的。其實,字書和韻書的合流正好是明代小學參考書的特色。[12]金尼閣很明顯把這些參考書用作字書,因為他設計《西儒耳目資‧列邊正譜》就是要用來在《洪武正韻》和《古今韻會舉要小補》中查字。金尼閣不需要在《西儒耳目資》設計查讀音的機制,因為這本書使用的拼音就已經足夠標音了。但是翻過《洪武正韻》和《古今韻會舉要小補》就可以發現,這兩本書是純粹的字書,裡面沒有介紹中國傳統小學和文字傳統的章節。因此我們要把目標轉向《正韻海篇》和《五音篇海》。

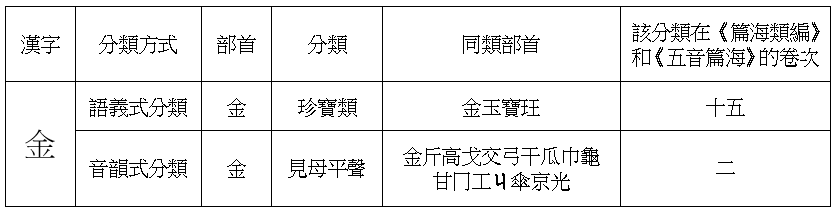

金尼閣在〈列邊正譜問答〉中提及《正韻海篇》和《五音篇海》,[13]但這並不是完整的書名,而是金尼閣使用的簡稱。根據〈列邊正譜問答〉的描述,《正韻海篇》和《五音篇海》都用部首來分類漢字,但是《正韻海篇》用部首漢字的意義來分類部首,《五音篇海》則用部首漢字的發音分類。這兩種分類法,我們可以分別稱為「語義式分類」和「音韻式分類」。表 3.1可以說明「金」這個漢字在這兩種分類中如何歸放。

表 3.1「金」在《篇海類編》和《五音篇海》中的卷次和同類部首

這兩種分類法之複雜,對漢語母語者來說都很困難,更別說像金尼閣這樣的外國人。金尼閣抱怨《五音篇海》用發音來分類部首,所以要學會使用《五音篇海》,就得花多餘的時間去學部首的發音。《正韻海篇》用語義來分類部首,但讀者就是因為不知道語義才要去查字書。編者與讀者的語義分類也不一定相同,不熟編者分類的讀者總要翻很多次才能找到部首;這還沒算上從找到部首到找到漢字所花的力氣。因此,金尼閣雖然讚賞《正韻海篇》和《五音篇海》蒐羅巨量的漢字,但他只在《列邊正譜》中列出《五音篇海》的部首卷頁,《正韻海篇》的部首卷頁則留下空白,要請《西儒耳目資》的讀者自己填進去。[14]

我們可以根據這些線索來檢查現存出版於十六世紀到十七世紀初的漢語韻書字書,以推測金尼閣看過的到底是哪一本。目前基本上可以確定《五音篇海》就是《五音類聚四聲篇海》的簡稱,約成書於十三世紀時,作者是聲韻學家韓孝彥與其子韓道昭。[15]用語義分類部首的《正韻海篇》無法確定是哪一本字書,而且從〈列邊正譜問答〉中,金尼閣說「海篇之書,其竹簡處處不同」,[16]表示《正韻海篇》可能不是特定的一部字書,而是一堆類似字書的統稱。不過偽託明初宋濂為作者的《篇海類編》的部首分類和注音方法都符合金尼閣的描述,可以參考。[17]

完全準確地找出《正韻海篇》和《五音篇海》到底是哪兩本書,在有限的資訊下其實是不可能的事,而且也沒有必要。當時有很多流行的通俗字書都會用上「海篇」或「篇海」的書名,用來強調收字之豐富。這些通俗字書不只在正篇有漢字的發音和釋義,附錄中還會有一些語言學知識。這些知識通常包括漢字的歷史、歷史上各種字體、六書的說明、漢字發展史的八個階段,以及每個階段代表的字學家等等。有些附錄還會加入反切要訣、傳統聲韻學三十六字母、形似字的辨別指南,以及儒家經典中的難字說明。[18]這些資訊對學習漢語的傳教士當然非常有用。但我們也必須注意,不同的字書的附錄內容都不會差太多,顯示這些內容在當時是普遍流傳的知識。

當時歐洲傳教士在中國會因為學習漢語漢字的需求而購入這些流行的通俗字書。在梵蒂岡的圖書館中就有一份出版於1621年的《海篇統匯》,可能就是在華傳教士買的。[19] Athanasius Kircher(1601或1602-1680)在China Monumentis中展示的各種漢字形體,其實就是從《萬寶全書》中摘錄。[20]《萬寶全書》正是訴求給一般人的百科全書,而非為飽讀詩書的學者而作。這顯示十七世紀的歐洲傳教士是透過當時流行於中國,容易購得的通俗參考書來學習漢語漢字和文化。金尼閣是不是也是這樣得到「漢字是表意文字」的認知呢?

其實不是。只要仔細讀過這些附錄就會發現,中國的小學傳統並沒有極端傾向以「表意」來描述漢字的特色。這些附錄通常會保守地從倉頡始製文字、伏羲始分六書的傳統觀點開始。六書的順序是象形、會意、形聲、指事、假借、轉注,表示從基本到複雜的造字法。象形是最基本的造字法,象形不能表達的意義由會意和指事處理,形聲和假借則用語音為線索造字,可以表現其它造字法不能說明的意義。這些傳統知識中,表意和表音的造字法當然都有提到。既然中國的小學傳統中就已經提到形聲和假借兩種表音的造字法,如果金尼閣的觀點完全來自中國典籍,他應該不會提出漢字與古埃及聖書體同為表意文字的說法。因此,金尼閣的表意文字迷思,比較有可能是在歐華文化相遇的脈絡下所產生的新觀念。加拿大學者Bruce Rusk指出,兩個文化的相遇讓中國人和歐洲人都重新思考原來對文字的看法。[21]這個評論完全說中了金尼閣的表意文字迷思。

漢字文化圈的漢字「心態」(Mentalité)

既然金尼閣對漢字的認識並非來自中國的小學傳統,那我們就需要對金尼閣的表意文字迷思作出新的解釋。新的解釋必須要從「心態」下手,[22]因為我們雖然沒辦法從金尼閣明確引用的資料中找出影響的源頭,但從耶穌會士所觀察到的東亞語言文字紀錄,或許可以找到史未明載的幽微心態,在後來成為金尼閣漢字觀的基礎。這種心態的源頭,可能來自對漢字文化圈中一元文字和多元語言兩者並存的觀察。旅行者可以從他在漢字文化圈中觀察到的語言文字現象,例如筆談,來歸納出關於漢字的簡單理論。中國傳統的字書編輯方法,以及耶穌會士自己學習漢語漢字的經驗,兩者都以漢字為分析的基本單位。這可能會進一步加強歐洲旅行者對漢字的固有印象,最後終於發展出金尼閣對漢語書寫系統的表意文字迷思。

耶穌會士是少數在十六、十七世紀有跨越語言邊界旅行經驗的一群人,可說是語言的跨境者。語言的跨境者為了商業、統治、運輸、宗教等目的,不斷跨越邊界與不同國家、省份、文化的人群相遇。和不識字又少有機會遇到外語使用者的農民相比,這些語言的跨境者經常遇到他國、他省操著不同語言的人群,這時他們就需要可以互相溝通的工具。在漢字文化圈的旅行者可能在第一次遇到外人時就會發現,與外人溝通最方便的工具不是比手畫腳,不是鄉音很重的藍青官話,而是用漢字筆談;當然前提是雙方都會讀寫漢字。這樣的狀況到今天的漢字文化圈還是一樣。觀察到這個語言文字現象的旅行者可能會歸納一種心態,也就是漢字表意,表意的特色則讓說不同語言的人可以用漢字溝通。金尼閣和他的合作人王徵都有跨越語言邊界旅行的經驗。金尼閣是來自歐洲的傳教士,自不待多言,王徵是朝廷官員,在京師一定遇見過來自中國各地的人。所以這兩位《西儒耳目資》的主要貢獻者應該都會注意到漢字的方便,並有可能與其他旅行者一樣產生關於漢字性質的共同想法。這種想法,或謂「心態」,到了二十世紀被DeFrancis歸納為「表意文字迷思」和「普世通用迷思」兩個概念。DeFrancis認為這兩個迷思源於推理的謬誤,錯誤的關鍵在於人們運用漢字筆談時,忘記自己最初也是透過口語學習漢字的意義。[23]事實上,十六世紀中葉道明會士Gaspar da Cruz描述漢字普世通用性的報告,就正好展現了DeFrancis點出的推理謬誤。Da Cruz是在交趾支那看到這樣的現象:[24]

我多次跟有心人談起,怎麼可能那麼多民族文字相通,語言卻不通,而我們不能體會這種可能性,直到我在交趾支那的港口遇到一件事。船上的事務長是個中國人,正在寫一封信給當地的老爺要求供給我們拿錢買的食物。當我看見他寫信時,我對他說:「為什麼你要寫信?口頭向他們要求還不夠嗎?」

他回答我說,他們不懂得口頭的話,我請他把信寫完後再寫字母給我看,他只寫下四個字。我要求他把所有字母的字寫出來,他告訴我說他不能當場這樣做,因為超過了五千的字。我馬上猜測是怎麼回事,並且問他:

「這第一個字怎麼念?」

他回答說:「天。」

我問他:「『天』是什麼意思。」

他回答我說:「天空」,──這另一個是「地」,再一個是「人」。

因此我明白了原來使我困惑的東西。[25]

Da Cruz的故事很像十九世紀末俄國人Shargorodskii於1895年被流放西伯利亞時,在當地觀察到的「Yukaghir情書」。[26]Da Cruz忘記她最初是透過口語從中國船員處得知漢字的意義,而中國船員自己也沒注意到他和越南那邊的收信人各自都用自己的語言學過漢字的意思。事實上,文字一定要搭配語言才會有讀音,才能夠連結到語義。Da Cruz和Shargorodskii都忘記這一點,所以兩人都在從他人之處得知語義後,把文字和語義連結在一起,然後輕率地得到表意文字普世通用的結論。

但是用現代語言學家的觀點批評完近代早期旅行者對文字語義間連結的輕率觀察後,我們也不可忘記,建立文字和語義的連結,在漢文化也是有千年以上傳統的教學法。在中國流行的字書,編輯和分析語言的方法也是基於文字和語義間的連結。我們可說,這種傳統教學法對漢字文化圈的影響力,和古典修辭學對歐洲文化的影響力有不相上下的影響力。耶穌會士羅明堅(Michele Ruggieri,1543-1607)屬於最早一批學漢語的傳教士,而他留下的資料顯示耶穌會士最初就是用中國的傳統童蒙教育學漢語。

保留在梵蒂岡圖書館的羅明堅文書中有他的老師寫下的示範,其中包括306個漢字和許多常用短語,這正是傳統童蒙教育學習識字的方法。[27]傳統童蒙教育從合稱「三百千」的三字經、百家姓、千字文開始,然後進階到附帶許多實用知識的雜字。[28]普通人學完雜字就算足夠,而雜字書在他們日後的人生也可以當作日常事務的實用參考書。[29]這些教材在當時也會用在對外國人的漢語教學,日本就從中國輸入或翻刻許多這類雜字書。[30]羅明堅留下來的識字教材,功能很接近「三百千」和雜字,其教授的內容不只是漢字的意義和讀音,也包含許多代代相傳的文化遺產和日用知識,童蒙教育的目標就是在最短的時間內把這些內容教給學生。

從語言學的觀點來看,傳統童蒙教育比較偏重文字和語義的教學,這類教材跨越語言境界的流行也可以說明這樣的傾向;如果這類教材注重語音,那就不能跨越語言使用。童蒙教育中對文字和語義的偏重,顯然在日後影響了表意文字迷思的成型。當耶穌會士從童蒙教育進階到和中國讀書人一樣可以使用韻書和字書的時候,他們就會發現韻書字書中每個漢字都列一個條目。也就是說,漢字在小學傳統中被當作分析語音和語義基本單位。[31]因為小學傳統和童蒙教育都強調文字和語義,加強了耶穌會士等旅行者原本對漢字的表意文字迷思。這個迷思,用金尼閣在《西儒耳目資》的話來說,就是:「字皆從意。每號像之,繪之,後加其音耳」。[32]

從以上對表意文字迷思和普世通用迷思的早期發展所作的分析,我們知道金尼閣稱漢字為表意文字的看法,並非直接挪用漢語知識傳統中既有的理論,而是源自漢字文化圈跨語言旅行者間的普遍心態。耶穌會士所受的傳統童蒙教育,以及他們看到的漢語小學傳統的韻書字書編纂法,會進一步加強這樣的普遍心態,最後形成漢字是表意文字的觀念。如果要說金尼閣的表意文字迷思有借用什麼既有觀念,那就是漢字文化圈旅行者對漢字的心態。

歐洲人對表意文字的想像

從前一節的討論中,我們已經看到將漢字視為表意文字的觀念,起源是漢字文化圈內旅行者的普遍心態。但是這樣解釋仍有不足,因為金尼閣在接觸漢語漢字之前的先備知識還沒有被討論,但他一定對表意文字有某種定見,才會說漢字是表意文字。因此,我們必須繼續討論文藝復興時期歐洲對語言文字的看法,以及當時歐洲人將古埃及聖書體作為表意文字的理解方法。

文藝復興時期的歐洲從古典時代繼承兩個主要的語言觀,一個是亞里斯多德的「約定論」(conventionalism),一個是柏拉圖的「觀念論」(idealism),後者是文藝復興時期學者熱切研究古埃及聖書體的理論基礎。柏拉圖觀念論認為世上存在一種完美、先驗的真實形式(transcendental reality of Forms),這也是每一個人與生俱來的觀念(Ideas)。在這樣完美的狀況下,世界上應該不會有語言差異;不過世上顯然有各種不同的語言。為了要解釋這個不完美的狀況,柏拉圖「命名者」的概念。命名者可以完美理解完美、先驗的真實形式,然後把這個真實形式翻譯成所屬社群的語言。因為命名者的知覺是完美的,他所轉譯的觀念就必然反映完美的真實形式。但因為每個社群有不同的命名者,使得每個語言對真實形式的命名也不同,所以世界上就會有各種不同的語言。[33]基督教的哲學家把《聖經‧創世紀》中亞當把神帶到他面前的事物一一命名的紀載和柏拉圖提出的「命名者」連結在一起,[34]所以到了文藝復興時期,哲學家就用「亞當語言」(Adamic language)來稱呼這個反映先驗真實形式的完美語言。這樣的觀念讓我們想起金尼閣在《西儒耳目資》中所說的「萬物之類,每有本號,像其意者是」。[35]在此「本號」的觀念很可能就是指柏拉圖的先驗真實形式。如果漢字真的是象形萬物之本號,漢字很可能就是文藝復興時期歐洲學者熱切尋找,用來解決歐洲語言分歧問題的「亞當語言」。

文藝復興時期思想中對語言的看法還有亞里斯多德的約定論,這其實比柏拉圖的觀念論更能解釋語言差異。亞里斯多德認為每個人對外在世界的印象是一樣的,但用來指稱印象的詞語則是任意的,所以會有語言差異。這樣的看法,在文藝復興以前都是歐洲語言哲學的主流。[36]但文藝復興時期歐洲人的探險行動和各國方言(vernacular)使用範圍的擴張,兩者讓歐洲的語言狀況更加複雜,溝通障礙也越來越多,讓歐洲人想起上帝摧毀巴別塔的懲罰。[37]這樣的恐懼反映在文藝復興時期重新以古典時代的拉丁文為標準的語言純化運動。因為古典時期以後,拉丁文雖然還是歐洲讀書人的共通語(lingua franca),但因為拉丁文沒有了母語者和規範拉丁文的標準,所以到中世紀晚期時拉丁文與古典時代相比已有相當變化。為了「矯正」拉丁文的變異,人文主義者提出各種改良拉丁文教學的方法,其中一種就是規定學生只能學古代經典中的拉丁文,不准用中世紀的俚俗拉丁文。[38]

文藝復興時期的歐洲人雖然已經習慣語言的意義來自約定俗成,但當時思想家們對此卻不敢恭維。因為在實務上,約定論造成語言差異,妨礙溝通;在思想上,認同約定論等於將真理置於語言之下,不利於追求真理的科學。因此,文藝復興晚期的學者希望用柏拉圖的觀念論來修正人類語言中「非屬自然」的約定論。他們希望能找到一個完美反映先驗真實的語言,來避免多歧的人類語言所造成的混亂。英國哲學家培根就指出,古埃及聖書體和漢字,可能就是這種完美語言的候選。[39]

聖書體與漢字的寓意式詮釋

培根推薦古埃及聖書體和漢字作為完美語言的候選,反映了金尼閣所處時代歐洲人對漢字的一般認識。培根將漢字與古埃及聖書體並舉,也表示他認為這兩種文字同樣具有表意文字的性質。古埃及聖書體一度被認為隱藏失落原初知識的古代文字,是歐洲人接觸到東亞漢字和美洲馬雅文字之前對表意文字的主要印象。當歐洲傳教士開始學習漢語漢字,這些傳教士所報告的漢字,雖然不同於古埃及聖書體,但因為漢字和聖書體一樣被視為表意文字,對當時致力於追求普世通用語言的學者來說,似乎又多了一個選項。在這樣的文化脈絡下,金尼閣在《基督教遠征中國史》中對漢字的描述,其實同時完成兩個意義深遠的行動:第一,金尼閣的第一手資訊把漢字以表意文字的名義整合進歐洲既有的文化脈絡;第二,金尼閣無意間提出了「中國聖書體符號」(Characteres Hieroglyphici Sinensium)[40]表現普世通用語言」的可能性。

其實用古埃及聖書體說明漢字的比喻,透過旅行者和傳教士的傳播,在十六世紀末就已經被一部分知識份子知曉。1597年利瑪竇寫給Passionei 神父的信中,利瑪竇已經預設他遠在義大利的朋友知道古埃及聖書體與漢字之間的相似性,所以也沒有對漢字的細節多作說明。[41]利瑪竇和金尼閣把漢字比作古埃及聖書體的描述,不只在歐洲知識界中傳播前幾節討論過的表意文字迷思和普世通用迷思,也鼓勵讀者將漢字這個陌生的文字放入歐洲既有的知識框架中來理解。這個既有知識框架對我們的討論也相當重要,因為它正是利瑪竇、金尼閣等傳教士前往亞洲之前就有的先備知識。雖然現在還不清楚利瑪竇和金尼閣在學習養成過程中,對古埃及聖書體的認識程度如何,但以時代推算,應該也不出文藝復興時期流行的Horapollo手稿。

Horapollo大約是生活在第五世紀的人,他的希臘文手稿是文藝復興時期,古典時代關於古埃及聖書體唯一流傳下來的資訊。Horapollo記錄到的古埃及聖書體和這種書寫系統在古埃及的全盛期已有很大的差異,當時聖書體在基督教化的埃及失去宗教的用途,只剩下一些住在古老神殿裡的僧侶還在使用。這些僧侶組合聖書體字母來創造許多言外之意,把聖書體當作語文實驗的工具,結果讓聖書體文書的意義越來越多,也更加凸顯聖書體的語義功能。又因為Horapollo手稿沒有附上真正的聖書體語例,只有用文字來描述他討論的聖書體,讓讀者只能分析Horapollo手稿呈現的古埃及聖書體語義,又進一步讓讀者把焦點放在語義的面向。當時在歐洲很難看到古埃及聖書體的實例,只有少數被帶到歐洲的文物上有零星的聖書體銘刻可以看,所以大部分的歐洲讀者只能從Horapollo手稿來想像古埃及聖書體如何書寫。除此之外,Horapollo對聖書體的詮釋並不精準,他不是逐字逐句的對譯,而是參雜他自己的意思用寓意式的方法寫下解釋。當然,以上對Horapollo手稿的評論,要到十九世紀初法國學者Champollion成功解讀古埃及聖書體後才能知道。文藝復興時期的學者透過Horapollo看到的古埃及聖書體,就是純粹的表意文字,而且要用寓意式的方法來理解。[42]

Horapollo手稿對文藝復興時期的視覺文化影響深遠。十六世紀時歐洲出現了很多偽埃及聖書體(pseudo-Egyptian hieroglyphs),這些文藝復興時期的創作是以Horapollo介紹的古埃及聖書體為基礎,再加上許多古代和當代的符號來創造新影像。雖然這些影像跟古埃及方尖碑上真正的聖書體很不一樣,這些文藝復興創作還是被收錄進很多聖書體的集子裡,像是當時有名的Pierio Valerino在1556年出版的Hieroglyphica就有不少。[43]這股被古埃及聖書體激發的符號潮流,後來也變成文藝復興時期許多影像建構的靈感來源。[44]

與聖書體熱潮同時流行的是圖徽(emblem)。圖徽由三個部分組成:銘題(motto)、圖像(impresa)、警句詩(epigram)。銘題是圖徽的標題,通常不超過五個字。圖像是圖徽最顯眼的部分,但是圖像要和銘題呈互補關係,而非用銘題的文字來描述圖像。所以我們可說圖像是身體,但是靈魂要由銘題來注入。剩下的警句詩,其功能是結合銘題和圖像,把寓意點出來。通常警句詩是創作圖徽時最先決定的部分,然後才開始設計圖像和銘題。[45]創作圖徽是很好的思考練習,所以1599年耶穌會頒布的教育大綱Ratio Studiorum中把圖徽整合進課程。[46]在法蘭德斯的耶穌會學校裡,最高年級的學生在課程中創作圖徽,然後成品會被收集起來,請專業的版畫家刻畫圖像後出版。[47]金尼閣在法蘭德斯教書時,可能就有參與過這樣的教學活動。

從文藝復興時期的觀點來看,聖書體和圖徽在操作符號這一點相當類似。兩者都不用口語就可以刺激意念,而且都要用寓意式的方法來詮釋圖像。事實上,早期的埃及學家也是用寓意式的方法來解釋古埃及聖書體文獻。但這種詮釋法不考慮古埃及文的語法,而是用研究者自己的方法來拼湊組合聖書體的字句,這當然沒辦法有正確地理解古埃及文,也無法從中發現普世通用語言的秘密。不過當時的歐洲人還不知道這一點,只能不斷地從有限的資料和無限的想像做徒勞無功的埃及學研究。

十六世紀末以後,更多關於漢字的報告透過傳教士和歐洲各國逐漸建立的全球網絡傳回歐洲,歐洲人逐漸熟悉漢字這個已經使用千年以上,而且可以跨語言理解的文字。這些在亞洲的傳教士,不管是不是像當時歐洲學者一樣著迷於古埃及聖書體,他們學習漢字的策略和當時解讀古埃及聖書體的方法的確有許多相似之處。[48]

這個策略最早的紀錄出現在利瑪竇的《西國記法》。在〈立象篇第四〉中,利瑪竇介紹了用記憶影像來記住漢字的方法。要記住象形字,可以用象形字表現的事物本身來形成記憶影像。要記住指事字,例如「本」,就用「大木一枝直立,有一人緣其根而坐」的影像來記。如果這個人站在大木之巔,就成了「末」。[49]要記會意字,則用「日月並耀」記「明」,[50]用「三人同居」記「众」,[51]用「隻目豎生額上」記「見」。[52]以上只是〈立象篇第四〉中的幾個例子,在這一章和後面的〈廣資篇第六〉[53]之中還有很多類似建立記憶影像以記憶漢字的建議和實例。

利瑪竇用《西國記法》取得巡撫的歡心的六十年後,殷鐸澤(Prospero Intorcetta,1626-1696)等耶穌會士把《中庸》翻譯成拉丁文。他們為了註解《中庸》裡「非天子不議禮,不制度,不考文。今天下車同軌,書同文,行同倫」這句話,寫了一篇題為〈論中國文字〉(“De Sinarum Literis”)的短文來說明中國的文字。不過這篇文章在正式出版的書稿中被抽出,所以從未發表。直到1988年,丹麥漢學家龍柏格(Knud Lundbæk)才把這篇文章的書影搭配英文翻譯出版。[54]耶穌會士在這篇文章裡對會意字的解釋可作為他們同時代漢語學習者的代表。例如「忍」就用「心」臟上的刀「刃」來解釋;「忘」是「心」臟止息或毀滅(亡);「惑」則是「心」中無法決定的樣子(或)。耶穌會士在這篇文章裡對「盤古開天闢地」的「盤」這個字特別感興趣。理由很明顯,因為「盤」這個字裡有「舟」,讓傳教士想到挪亞方舟。耶穌會士最後主張,學習會意字也可以學到許多道德教訓,並以此作結。[55]在此我們看到許多和當時解釋古埃及聖書體類似的詮釋方法,支持前面所提到,傳教士對漢字的學習和詮釋受文藝復興時期的埃及學影響頗大。

但是美國漢學家孟德衛(David E. Mungello)認為,當時學習研究漢語的歐洲人都過度偏重語義的部分。[56]其實不只是孟德衛批評的衛匡國(Martino Martini,1614-1661),前面我們也看到利瑪竇和殷鐸澤等耶穌會士,即使親自接觸漢語漢字也未能避免這類偏見。孟德衛的評論也適用於把漢字當成表意文字的金尼閣。金尼閣在《西儒耳目資》中所說「字皆從意,每號像之繪之,後加其音耳」,也顯示把語音當作文字的輔助,而非文字組合成份之一。這樣的偏見,源頭可以追溯至文藝復興時期對古埃及聖書體和圖徽符號學的學術思潮。金尼閣在養成學習的階段把當代思潮繼承、內化,最後發展把漢字當作影像的觀念。因此,當金尼閣在編纂《西儒耳目資》時,漢字對他來說就是可以被安放在記憶場所裡的記憶影像。

[1] John DeFrancis和George Kennedy是批評漢字迷思最有名的學者,他們的相關著作有DeFrancis, The Chinese Language: Fact and Fantasy; George A. Kennedy, “The Butterfly Case (Part 1),” in Selected Works of George A. Kennedy, ed. Tien-yi Li (New Haven, Conn.: Far Eastern Publications Yale University, 1964). 不過仍有中國學者堅持漢字的特殊性,例如張朋朋,《文字論》(北京:漢語教學出版社,2007)。

[2] 英譯本見Horapollo. The Hieroglyphics of Horapollo Nilous. Translated by Alexander T. Cory. (London: Pickering, 1840).

[3] Juan Gonzalez de Mendoza, The History of the Great and Mighty Kingdom of China and the Situation Thereof (London: Hakluyt Society, 1853).

[4] Ibid., 121.

[5] Mendoza也提到在菲律賓所見到的漢字書寫實態。Ibid., 120–122.

[6] Luis Joseph Gallagher的英譯本出版於1942年,他認為《基督教遠征中國史》中關於中國文化和社會的描寫是金尼閣所作,用意是讓讀者對利瑪竇身處的國度有基本的認識。Nicolas Trigault, The China that Was; China as Discovered by the Jesuits at the Close of the Sixteenth century, trans. Louis J. Gallagher (Milwaukee: Bruce Pub. Co., 1942), v.

[7] Ibid., 42.

[8] DeFrancis, The Chinese Language: Fact and Fantasy, 134.

[9] Trigault, The China that Was, 42.

[10] 《西儒耳目資‧列邊正譜》,頁2b。

[11] 《西儒耳目資‧列邊正譜》,頁3b。

[12] 甯忌浮,《漢語韻書史:明代卷》(上海:上海人民出版社,2009),頁474-481。

[13] 《西儒耳目資‧譯引首譜》,頁100a。

[14] 不過這可能也表示當時市面上有很多和《正韻海篇》類似的字書,這些字書都用同樣的部首分類法,只是卷頁不同。

[15] 韓孝彥,《大明成化丁亥重刊改併五音類聚四聲篇》,(《四庫全書存目叢書》,臺南縣柳營鄉:莊嚴文化,1997),卷187。

[16] 《西儒耳目資‧譯引首譜》,頁102b。

[17] 宋濂,《篇海類編》,(《四庫全書存目叢書》,臺南縣柳營鄉:莊嚴文化,1997),卷188。

[18] 例如《篇海類編》的附錄有以下條目:字學淵源(三條)、經史引證(二條)、古書盛衰存亡譜、蒼頡始製文字、伏羲始分六書(六條)、歷代字分八體(八條)、總述來源譜、聲分清濁、聲辨清濁、清音四聲、濁音四聲、辨聲要訣、三十六字母切韻法、切字要訣、翻切呼調歌、三十六字母反切圖、直指玉鑰匙門法(二十條)、辨疑略指、談苑、製述字學姓氏、字學書目。宋濂,《篇海類編》,頁338-339。其中「辨疑指略」就是形似字的辨別指南。

[19] 姚小平,〈梵蒂岡圖書館所藏若干明清語言文字書〉,《語言科學》5.6(2006.11):96-105。

[20] Lundbæk, The Traditional History of the Chinese Script: From a Seventeenth Century Jesuit Manuscript, 48–50; Kircher, Athanasius. China Monumentis (Amstelodami: Jacobum à Meurs, 1667), 227-232.

[21] Bruce Rusk, “Old Scripts, New Actors: European Encounters with Chinese Writing, 1550–1700,” East Asian Science, Technology, and Medicine 26(2007).

[22] 心態(mentalité)的定義,見第一章註24。

[23] John DeFrancis, Visible Speech: The Diverse Oneness of Writing Systems (Honolulu: University of Hawaii Press, 1989), 34.

[24] 此處的交趾支那指的是今天越南的北部,也就是在其它文獻中所稱的「東京」(Tonkin),與近代法國在越南南部的Cochinchina殖民地不同。參考Charles Ralph Boxer, ed. South China in the Sixteenth Century: Being the Narratives of Galeote Pereira, Gaspar da Cruz, Martín de Rada; (1550-1575) (London: Hakluyt,1953), 64.

[25] Ibid., 162. 此處的翻譯採何高濟的譯本,見伯來拉等著,何高濟譯,《南明行紀 : 近代歐洲人眼中的中國南方》(臺北:臺灣書房,2010),頁110。

[26] DeFrancis, Visible Speech, 24–35.

[27] 張西平,《歐洲早期漢學史》(北京:中華書局,2009),頁45-54。

[28] 雜字作為一種童蒙教材,吳蕙芳把它依照在學習過程中適用的階段分為兩種。一種較為初階,內容羅列許多常用短語,但不一定會依照語義分類。另一種除了列出短語,還會加上短語的解釋,但是收錄的範圍則限定於一般人日常生活中所用的詞彙。後一種雜字除了當作教材,還可以當作簡單的百科全書。參考:吳蕙芳,〈識字入門:明清以來的雜字書〉,《興大歷史學報》16(2005):239-276。

[29] 吳蕙芳,《明清以來民間生活知識的建構與傳遞》(臺北:學生書局,2007),頁78-79、177-184。

[30] 吳蕙芳,〈江戶時期流傳日本的一部中國識字書:增訂日用便覽雜字〉,《書目季刊》41.1(2007.6):109-116。

[31] 現代語言學家傾向用「音節性詞素」(syllabic-morpheme)稱呼漢字。例如趙元任。見Yuen Ren Chao, Language and Symbolic Systems (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), 102.

[32] 《西儒耳目資‧列邊正譜》,頁2b。

[33] Law, The History of Linguistics in Europe from Plato to 1600, 19–23.

[34] Genesis 2:19–20.

[35] 《西儒耳目資‧列邊正譜》,頁2b。

[36] Law, The History of Linguistics in Europe from Plato to 1600, 28.

[37] Ibid., 262–263.

[38] Kristian Jensen, “The Humanist Reform of Latin and Latin Teaching,” in The Cambridge Companion to Renaissance Humanism, ed. Jill Kraye, Cambridge Companions to Literature (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 63–81.

[39] Thomas C. Singer, “Hieroglyphs, Real Characters, and the Idea of Natural Language in English Seventeenth-Century Thought,” Journal of the History of Ideas 50, no. 1 (1989): 67.

[40] 這是Athanasius Kircher的用語,見Athanasius Kircher, China Monumentis, 225.

[41] 利瑪竇著,羅漁譯,《利瑪竇書信集》卷三,頁244。在這封信裡,利瑪竇也提到《西國記法》雖然已經在中國出版,但還是要獻給原來的題獻者Passionei 神父(頁242)。其實1597年致Passionei 神父的信不是利瑪竇第一次對歐洲友人提到聖書體語漢字的相似性,他在1592年致Fabiode Fabi神父的信中也有提到,但他這次顯然不期待收信人對漢語漢字有任何認識(頁109)。

[42] Eco, Serendipities, 53–75.

[43] Pierio Valeriano, Hieroglyphica, Sive, De Sacris Aegyptiorvm Literis Commentarii (Basileae [Basel]: Michael Isengrin, 1556).

[44] Erwin Panofsky, “Titian’s Allegory of Prudence: A Postscript,” in Meaning in the Visual Arts (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 146–168.

[45] William S. Heckscher, “Renaissance Emblems: Observations Suggested by some Emblem-books in the Princeton University Library,” Princeton University Library Chronicle 25(1954): 56-57.

[46] Jesuits, The Jesuit Ratio Studiorum of 1599, 47, 77–78.

[47] Daniel Russell, “The Fortunes of Alciato’s Emblems,” in Encyclopedia of the Renaissance, ed. Paul F. Grendler (New York: Charles Scribner’s Sons, 1999), 266.

[48] 文藝復興時期的埃及學對早期漢學的影響一直在十七、十八世紀前往中國的傳教士間傳承下去。比較晚期的例子是法國耶穌會士白晉(Joachim Bouvet,1656-1730),他年輕時學過希伯來的卡巴拉之術(Hebrew cabbala)、畢達格拉斯哲學(Pythagorean philosophy)、柏拉圖主義哲學、古埃及聖書體,自認有能力解釋漢字的深層意義。白晉年輕時接觸的這些學問,其實也是文藝復興時期的埃及學經常參考的學問。參考龍柏格(Knud Lundbæk),《清代來華傳教士馬若瑟研究》(鄭州:大象出版社,2009),頁10、148。

[49] 利瑪竇,《西國記法》,頁190。

[50] 同前註。

[51] 同前註,頁191。

[52] 同前註。

[53] 同前註,頁204–213。

[54] Knud Lundbæk, “Foreword,” in The traditional history of the Chinese script: from a seventeenth century Jesuit manuscript (Århus, Denmark: Aarhus University Press, 1988).

[55] Lundbæk, The Traditional History of the Chinese Script: From a Seventeenth Century Jesuit Manuscript, 10–13.

[56] David E. Mungello, Curious Land: Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology (Honolulu: University of Hawaii Press, 1989), 131.