摘要

位於今天臺北市中心的圭母子社(又有奇武卒、奇武子、奎府聚等表記),以及其鄰近的大浪泵社,是討論臺北市早期歷史時一定會提到的原住民村社。但是在學術研究上,圭母子社和大浪泵社卻是臺北市中心地區尚未被仔細研究過的村社。其實從現存史料來看,他們兩社的相關史料涉及的範圍遼闊,除了現在的臺北市中心地帶的大同區、中山區、大安區以外,圭母子社甚至出了一位南港大通事瑪珯,管轄範圍和名下產業廣及臺北盆地西部、南部各處,並留下數量不少的古契字史料。本研究依循傳統研究平埔族社史的方法,運用荷蘭文獻和古契字指出兩社的社址和勢力範圍,並進一步嘗試描述出身於這兩社,在歷史上曾經迅速地回應社會與制度的變化的原住民菁英。這些人包括前述出身圭母子的南港大通事瑪珯、知名原住民番業主潘如正,以及清末到日本時代初期的兩位秀才陳駿高和陳駿清。本文謹以目前已經發現整理的史料,檢證前人既有之見解,描繪十七世紀中葉到二十世紀初的圭母子社和大浪泵社歷史。

關鍵字:圭母子(奇武卒、奇武子、奎府聚)社、大浪泵社、番通事、原住民菁英

緒論

位於今天臺北市中心的圭母子社(又有奇武卒、奇武子、奎府聚等表記),以及其鄰近的大浪泵社,是討論臺北市早期歷史時一定會提到的原住民村社。早在1953年本刊前身的《臺北文物》,介紹大稻埕和大龍峒的篇章中,都有提到大稻埕裡有奎府聚社,大龍峒舊稱大浪泵社等基本知識。但因為當時的研究發展有限,黃得時在撰寫〈大稻埕發展史:古往今來話臺北之二〉,以及〈大龍峒之沿革:古往今來話臺北之三〉的時候,只能運用清代臺灣方志的記載,以及日本時代已經刊布流傳的荷蘭時代原住民村社人口調查,做簡單的描述,並且運用原住民「社」變成漢人「庄」的轉變,模糊地用漢人中心的角度描述漢人在此的殖民進展。[1]但是在當地耆宿座談會中問及是否有原住民留下的遺跡時,除了大稻埕中「奎府聚」這個地名,以及大龍峒的一座「番井」以外,原住民在此活動的歷史早已淡出一般人的記憶之中。[2]

到了1990年代,臺灣史研究開始重視平埔族,臺北市的原住民村社又再度受到研究者的重視。在這個各種研究如雨後春筍出現的年代,先有1995年黃美英等人編輯的《凱達格蘭族古文書彙編》,收集了大臺北地區大部分的平埔族古契字。1998年又有翁佳音解讀約1654年繪製的〈大臺北古地圖〉(原題:淡水與其附近村社暨雞籠島略圖,Kaartje van Tamsuy en omleggende dorpen, zoo mede het eilandje Kelang),為十七世紀臺灣北部村社完成了大致上的定位,但各家學者對其細節也還有各種不同的意見。[3]差不多同時,還有溫振華和戴寶村在《淡水河流域變遷史》運用清代文獻,考訂淡水河流域原住民村社的位置。[4]不過對於圭母子社和大浪泵社,因為清代文獻本身的侷限,溫戴二氏沒辦法對村社的位置做明確的定位,對於圭母子社和大直圭泵分社的位置,也不出1896年伊能嘉矩實地調查時所得的資訊。再稍晚一年,詹素娟和劉益昌的《大臺北都會區原住民歷史專輯》,則將荷蘭文獻與清代文獻中的原住民社名作出對照表,並引用伊能嘉矩、安倍明義、洪敏麟、翁佳音、溫振華等人的研究,考訂大臺北都會區原住民村社的舊址。但他們對於圭母子社和大浪泵社的討論仍然不多,僅整理出這兩社的古契字文獻目錄,留待未來的學者發揮。

2000年後,關於大臺北地區原住民村社的古契字,逐漸由高賢治整理在臺北市文獻會出版的《大臺北古契字集》(共四集)中。2009年臺灣大學建置的《臺灣歷史數位圖書館》,更是為檢索古契字提供相當大的便利。[5]在這段期間,大臺北地區的平埔族研究運用的主要材料是清代留下的古契字,透過古契字的記載考定社址、社域,以及原住民面對漢人殖民者衝擊的社會變遷。例如溫振華在〈清代武朥灣社社史〉中就運用古契字考定出武朥灣社的幾個社址,以及用清代漢人承墾的紀錄推定武朥灣社的社域。[6]後來溫振華也運用同樣的方法研究過龜崙社和毛少翁社,勾勒出他們的社域和社會經濟變遷。[7]另一個研究取向是大臺北地區平埔族社群在淺山邊區的活動。同樣是以古契字為研究材料,吳佳芸研究過金包里、大雞籠、三貂社這三個馬賽人(Basay)村社的社域(村社生活範圍)和社地(持有土地所有權的範圍),以及在與漢人互動下發生的社經文化變遷。[8]李翊媗研究的則是基隆河流域的里族社群,同樣透過古契字研究其社域,並討論漢人入墾後對里族社群造成的社會變遷。[9]

整體來說,2000年以後大臺北地區的平埔族研究偏向社址和社域的考訂,以及對特定社群在淺山地區活動的研究。至於現在已經高度都市化的平原地區,討論仍然不多。本文所討論的圭母子社和大浪泵社,就屬於臺北市中心地區尚未被仔細研究過的村社。其實從現存史料來看,他們兩社涉及的範圍遼闊,除了現在的臺北市中心地帶的大同區、中山區、大安區以外,圭母子社甚至出了一位南港大通事瑪珯,管轄範圍和名下產業廣及臺北盆地各處,並留下數量不少的古契字史料。本文將運用這些早已被發現整理的史料,對圭母子和大浪泵社的歷史社址、勢力範圍,以及出身圭母子的兩位知名原住民番業主,以及清末到日本時代初期的兩位秀才,做拋磚引玉的簡單討論。

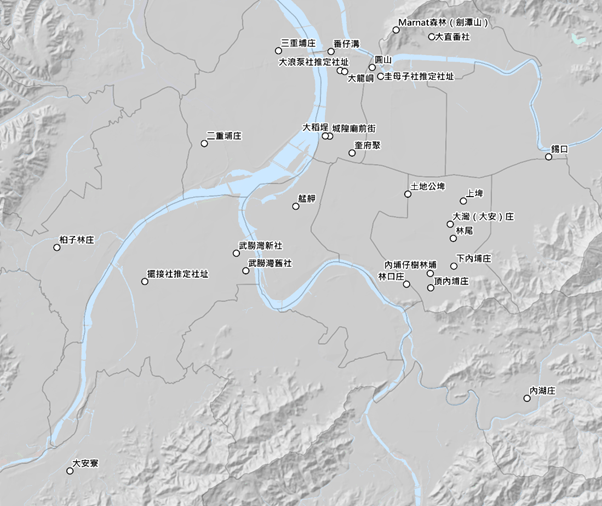

但在進入正文之前,我得先解釋本文對原住民村社名稱的表記理由。「大浪泵」是荷蘭時代的Pourompon社在清代文獻中主流的表記方式,應該不需要多作解釋。但是Kimotsie社在清代文獻中卻有奇武卒、奇武子、圭母子、奎府聚等多種表記。本文選擇「圭母子」,原因是在知名番業主瑪珯和潘如正的時代(約1760年代至1820年代),該社以「圭母子社」之表記留下許多古契字,所以筆者視此為主流表記。至於兩者合併後的社名,筆者依據伊能嘉矩在大直所見「圭泵社業戶眾蕃先輩」[10]布幛上的表記,稱之為「圭泵社」。又本文所提及地名,其位置請參考圖一:圭母子社和大浪泵社相關地名地圖。

荷蘭檔案中的圭母子社和大浪泵社

荷蘭檔案經常給人一種臺灣早期史寶庫的印象,給人裡面藏有解答各種關鍵問題的期待。但這樣的期待在圭母子社和大浪泵社上,恐怕是要落空的。在目前已經出版的荷蘭檔案中,圭母子社和大浪泵社的紀錄非常少,除了戶口的調查數字以外,只有少數幾筆難以窺其全豹的零星紀錄。例如在1643年2月20日,圭母子社(Kijmoutsiou)的酋長Kanpo稱是里族社酋長Penap的兄弟,用兩隻獨木舟運100根竹子到淡水紅毛城。[11]1644年5月6日,圭母子社(Kimoutsio)的酋長應邀訪問淡水紅毛城。[12]同年,金包里社著名的酋長Theodore報告圭母子社(Kimoetsiouw)有壯丁30人。[13]1648年圭母子社(Kinoutschie)和毛少翁社(Massaouw)的頭人訪問臺灣商館,三月中旬出發,四月二日抵達。[14]從這些零星的資料,確實很難從荷蘭史料中拼湊出十七世紀中葉圭母子社的樣貌。

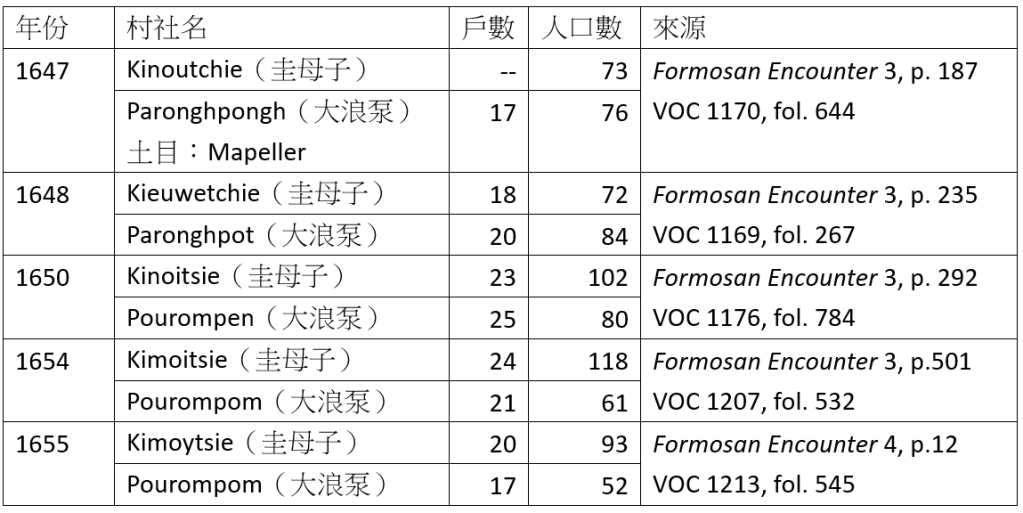

至於圭母子社和大浪泵社的戶口和人口數,雖然是眾所皆知的資料,在此還是再整理一次:

資料來源:Leonard Blusse and Natalie Everts, eds., The Formosan Encounter: Notes on Formosa’s Aboriginal Society, vol. 3 & 4 (Taipei: Shung Ye Museum of Formosan Aborigines, 2006).

相較於鄰近的毛少翁社擁有的三四百社人,十七世紀中葉的圭母子和大浪泵算是規模較小的原住民村社。

圭母子社和大浪泵社的社址

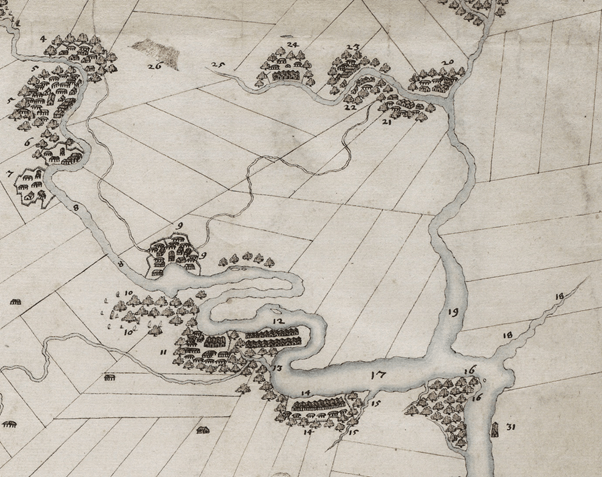

接下來要討論的議題是圭母子社和大浪泵社的社址,這是傳統平埔族社史中必須討論的主要議題之一。翁佳音根據〈大臺北古地圖〉(見圖二)的標示將圭母子社(Kimotsi)定位於基隆河南岸,但沒有做太多的解釋。[15]其實在該地圖上,位於劍潭北岸有編號10的Marnat森林,可比定為今天圓山大飯店所在的劍潭山。在基隆河的對岸也有一小片森林記號,雖然沒有編號,但從位置可知必然是發現過貝塚的圓山。編號9的圭母子社就在這片無編號小森林的東邊,也就是今天臺北市立美術館的周邊地區。

圭母子社位在劍潭山對岸的社址,至少到1760年代都還見於文獻。1764年因為番業主瑪珯田地陞科而產生的一系列契字中,就有「佃墾圭母子社埔地一所,坐址本社邊」一語。[16]到了1768年,瑪珯陞科的地皮被更明確地被加上「山仔腳」的地名。[17]對照《臺灣堡圖》,可知山仔腳就是圓山周邊的區域,《臺灣堡圖》上稱作「山仔腳庄」。這雖然看似圭母子無關,但在一張1906年的鬮分契上,可以看到「上高祖士旋公田壱处,址在大加蚋堡圭武子庄,今山仔脚庄」,[18]可知圭母子就是山仔腳,所以圭母子社的社址,在十七世紀的荷蘭文獻和十八世紀的清代文獻中,都有一致的記載,可以比定在圓山周邊,很可能就是臺北市立美術館附近。不過從原住民村社轉變為漢人村庄,以及圭母子社人遷往大稻埕的時間點和理由,由於文獻不足,目前還無法判明。

相較於圭母子社有明確的社址,大浪泵社的社址就模糊得多。〈大臺北古地圖〉將大浪泵社(Pourompon)編為第11號,位置在基隆河的北岸,毛少翁社的東邊。這個位置和現在大浪泵/大龍峒位於基隆河南岸的傳統比定不同。溫振華和戴寶村從清代文獻中也發現大浪泵社或在河之北岸,或在河之南岸,難以確認確實位置的狀況。[19]翁佳音認為這是基隆河改道的結果。[20]筆者無法提出比現行比定更好的說法,所以也接受通說,同意至少在十八世紀以降,大浪泵社已經位於今天基隆河南岸的大龍峒一帶,並且臨近圭母子社。1764年番業主瑪珯的給佃批中,有提及「番佃簡固原贌墾大浪泵社番埔地壹所,坐在社側港仔口」。「港仔口」可能是基隆河支流番仔溝(今已成為高速公路路基)匯入淡水河之處,這或許可以作為圭母子和大浪泵兩社地理位置相鄰的證據。由於圭母子和大浪泵兩社位置鄰近,加上番業主又由同一人擔任,兩社可能已經有某種程度的合作或整合。這樣的關係,到了1788年的〈屯丁養贍埔業清冊〉中,終於出現「圭泵社」[21]這個兩社社名各取一字的名號。

在圭母子社流入基隆河的兩條水道

再仔細看〈大臺北古地圖〉上的圭母子社,可以看到有兩條水道分別從編號21、22的新店溪沿岸附近和編號4的錫口社附近流出,在編號9的圭母子社匯入基隆河。這兩條水道,翁佳音認為是原住民所開闢的圳道,但此說已被其他學者批評。[22]筆者也不認同這兩條水道是圳道,因為1764年因陞科而出現的一系列契字中,經常提到佃人自築埤圳,可見他們沒有現成的「番圳」可供使用。十七世紀地圖上的這兩條水道自然也不會是當時的人工圳道。

筆者認為〈大臺北古地圖〉上在圭母子社匯入基隆河的兩條水道是自然河道。對照《臺灣堡圖》可知,在圭母子社附近的確有好幾條小水道匯入基隆河。這些水道上游交叉縱橫,在二十世紀初頭《臺灣堡圖》繪製之時,早已被改造為複雜的灌溉系統。仔細追蹤這些水道,可以發現有兩個主要的源頭,一個是位於仁愛圓環附近的上陂,一個是相當於現在新生南路一段的土地公陂。上陂的上游迎接的是來自內埔(今臺灣大學校本部周邊)以及六張犁的溪水或灌溉尾水;土地公陂則受注於霧裡薛圳灌溉田地的尾水。雖然在《臺灣堡圖》上這些水道已經被作為排放灌溉尾水的下水道使用,但在十七世紀,這些水道都應該都還是自然河流。這兩條水道在〈大臺北古地圖〉被相當程度地簡化過,所以連其中一條水道(連接錫口社和圭母子社)中顯著的地景上陂(大灣)都沒有畫出來。

其實沿著這條貫穿今天臺北市大安區的水道往上游走,也會進入歷史上圭母子社的勢力範圍。在上游首先遇到的就是臺北盆地中顯著的地景上陂。這座水池被改造成灌溉水源而得到「陂」的名字,但它其實是河道的一部分。作為河道的性質,也讓日本時代在劃定庄界時,將大安庄的北界設定在上陂之中。其實臺北市大安區的前身地名「大灣tōa-oan」就是得名自這座大水池。在大灣被命名的十八世紀,「oan」還有水池的意思,可以寫作「灣」或「淵」,但在臺灣地名上只有看到「大灣」的語例。[23]根據一張1860年簽訂的契字可知,上陂周邊的土地要向圭母子社的番業主馬天良繳納番大租和正供。[24]

再沿著同一條河流往上游走,在十八世紀中葉應該會轉入一片樹林之中。這座位於大佳臘南勢內埔仔的樹林埔,1745年圭母子社土官們透過何姓漢通事招來何姓和邱姓佃人砍伐,並約定三年開荒後開始繳納租額給圭母子社。[25]但這個開墾案早在1739年就已經有人向另一位圭母子社人承墾。重複招佃導致雙方互相爭控界址,最後晚來的佃人在1748年將承贌權利賣給先來的那方,以結束這場紛爭。[26]但不論漢人佃戶的輸贏如何,這組契字都證明圭母子社的勢力範圍廣及大佳臘南勢內埔仔。這個地方後來被劃分成「頂內埔庄」和「下內埔庄」,大約就是今天從捷運公館站往東北,經臺灣大學校本部,再往北到國立臺北教育大學和成功國宅的範圍。捷運公館站附近的古地名是「林口」,成功國宅的古地名是「林尾」,正好是頂內埔的南界和下內埔的北界,也標示了這座森林的起迄點。

這座森林的經濟價值,在於其中生長可作為軍工木料的樟樹。1745年的契字上就有提及,四至界址的西界為軍工寮,兩位佃人分割地盤的標誌物為大樟樹。這兩項線索都表示大佳臘南勢內埔仔的樹林埔具有軍工木料的森林資源。其實從1744年起,臺灣北部也開始向臺灣府城的軍工道廠供應木材。1745年漢通事仲介招佃砍伐內埔仔樹林,應該就是在此背景下產生的開發行為。此外何姓佃人雖然在1748年將承贌權利賣出,當地還是留下了稱為「何厝」的地名。這裡也是圭母子社的勢力範圍,何厝庄的田園必須向圭母子社繳納番大租。[27]

附帶一提,前面提到1860年繳納大租給馬天良的契字中,尚未分割為頂、下的內埔庄,變成了雷朗社的勢力範圍。雷朗社在1761年將內埔仔庄典給郭錫瑠收租,可見在此之前,內埔就已經從圭母子社轉移給雷朗社,成為該社的番業。[28]在1748年到1761年間,圭母子社和雷朗社之間是否做過什麼交易,或是官方介入重劃了勢力範圍,由於史料缺乏,目前還不得而知。

圭母子社的南港社大通事瑪珯

漢通事作為清帝國統治臺灣的基層功能,在1758年產生了重大變化。本年閩浙總督楊應琚上奏,表示臺灣熟番已經漸漸曉習漢語,建議從原住民中挑選適合的人士充當通事,以杜絕漢通事造成的種種弊端。楊應琚的建議於舊曆3月28日獲准實施,[29]同年夏天就將漢通事盡數裁撤,到了冬天臺灣鎮總兵北巡時,已有報告北路熟番「歡欣薙髮留辮,相率跪在道旁,口稱感謝皇上天恩,併稱今夏革除漢通事、社丁以來並無朘削驅使之累,從此得安耕種」。[30]在革除漢通事以後,清政府重新任命一群原住民作為番通事,繼續負責過去漢通事的職責。這批在1758年被任命的通事中,最有名的是岸裡社番通事潘敦仔。根據一份年代不明,但可推定產生於1758年的史料顯示,在臺北任命的南港通事名叫瑪珯。[31]在未來的十幾年內,瑪珯將在臺北盆地的開發上扮演重要角色。

瑪珯是圭母子社人。在一張年代不明,但可以依契字知見人「大通事何恩」推定為1740年前後的古契字中,可以看到馬老(瑪珯)、八力、己卯將圭母子社旁的一片土地招徠漢佃耕種。之後這片田園在1764年經淡防廳清查後陞科,並產生了一系列給佃批古契字。在這批契字中,瑪珯作為圭母子社和大浪泵社的番業戶頻頻出現。[32]另外從1764年的給佃批中可知,瑪珯也充任鄰近大浪泵社的番業戶。

除了擔任自家圭母子社和鄰居大浪泵社的番業戶,瑪珯可能運用其南港各社通事的職權,將開墾的事業拓展到其它原住民村社的勢力範圍,其中就包括大漢溪北岸,屬於武朥灣社勢力範圍的興直堡二重埔和三重埔(今新北市三重區)。但在這裡,瑪珯的角色比較接近中間管理人。在一張1760年來自二重埔的給佃批中,便提到「其大租就業主交納,其應納原番地主大租,係業主支理」[33],可見番業主瑪珯之上還有番地主,是大租的最終繳納對象。這位擁有二重埔的番地主,應該就是當時的南北港等社總土目君拔。根據伊能嘉矩在1896年的調查,武朥灣社曾經出任統領淡北各社的「總頭目」(清中葉時應為「總土目」),由此可知君拔應該是武朥灣社人,勢力範圍包括大漢溪北岸的二重埔和三重埔。但君拔可能因為不諳經營,所以委請圭母子社的瑪珯,招徠漢佃以開墾田園。

番通事和番土目在土地開墾上合作,這樣的關係也出現在二、三重埔開墾後設法尋找水源的契字。1760年代興直堡已經有張廣惠用萬餘兩銀子開闢張厝圳(穿越今新莊舊市區中心灌溉三重),可以就近引水,所以1765年當地漢佃就與通事瑪珯和武朥灣土目君拔,聯名向張廣惠訂下使用張厝圳水的契約。[34]瑪珯和擺接社土目也有同樣的合作關係。1767年雙方為擺接社所屬的桕子林庄田地尋找水源時,便引述了1765年瑪珯和君拔聯名訂定水契的前例,同樣從張廣惠的張厝圳引水灌溉。[35]

瑪珯的活動範圍還不只上述這些,作為南港各社通事,他也要出面處理轄內各社的土地事務。1765年雷朗四社所立,位置在內湖庄(位於今臺北市文山區木柵)的給山批中,瑪珯就以南港通事的身分留下印記。[36]1767年,擺接社為位於大安寮(今新北市土城區)的土地訂下招佃批時,瑪珯同樣以南港通事的身分留下印記。這兩張契字並沒有說明瑪珯在簽約時的角色,但一般來說通事在古契字中經常扮演為中人或知見人的角色。瑪珯在此出現,應該是擔任這兩種任務之一。

瑪珯的活動範圍還延伸到八里坌。1768年的給佃批中,所給出的土地除了位於二重埔,還包括八里坌仔庄。[37]不過瑪珯在過世之後,八里坌仔庄的番業主被理番同知更換為夏里萬。這似乎表示瑪珯以南港各社通事的身分擔任的業主,地位並不穩定,可以被官方任意更換。瑪珯大約在1767年中卸下總通事的職位,可能不久後過世。繼任南港各社總通事的人是章天。從1802年的找洗契中,武朥灣社的婦女稱章天為「祖父」,推測章天有可能是武朥灣社人。1767年後沒有見到圭母子社人擔任通事的記載,圭母子社南港大通事瑪珯的權勢或許只維持了一代而已。

番業主潘如正

在南港各社大通事瑪珯之後,另一位活躍的圭母子社人是番業戶潘如正,他的產業主要位於大直,但關於他的傳說卻問題重重,需要仔細檢證。根據伊能嘉矩的調查,大約在1859年或1860年時,這在大稻埕附近的圭泵社為躲避漳泉械鬥的戰火,圭泵社土目潘如正率領社人遷往大直,後來部分族人遷回大稻埕,留在大直的便成為圭泵社的分社。不過這個說法已經被溫振華和戴寶村挑戰,他們引用1768年的給佃批,[38]說明在此時大直就已經是圭母子社的勢力範圍,並非因漢人械鬥才遷往大直。[39]

潘如正的崛起也是在大直。1785年潘如正買下其兄八冷因缺乏口糧而賣出的田地,出資118圓,已可窺見其雄厚的財力。從同一張契字可以看出八冷和潘如正的父親曾經鬮分產業。在鬮分之後,兄弟兩人的經濟能力能有如此大的差距,或許可以說明潘如正的經營能力。潘如正不是通事或土目,但他似乎是基隆河曲流地帶頗有影響力的原住民。1795年他擔任為中人,替附近的錫口社仲介出贌土地給漢人耕作的生意。[40]1821年他則以番業主的身分擔任代書人,寫下一張找洗契字。從這張找洗字可知潘如正有書寫漢字的能力,但土目另有其人。[41]不過潘如正似乎也在1812年遭遇了一點財務困難,只好就之前賣給漢人的土地要求找洗。[42]

潘如正活躍的時間很長,從1785年首次出現在史料上以後,最後一次出現在史料上的時間已經到了1843年。在1827年和1829年的契字中,潘如正已經被稱為「耆番」,可見年紀已經不小了。[43]在這之後,1839年和1843年的契字中,潘如正的名字是以番業主的圖記形式出現,讓人懷疑他是否還在人世。[44]不過值得一提的是1843年的契字中提到潘如正作為土目時混收口糧,必須交還的事,顯示潘如正在晚年終於當上圭泵社的土目了。

即使用最寬鬆的方法來估算潘如正活躍的年代,他也不會到1859年漳泉械鬥時還在活動。但在伊能嘉矩的調查中,住在大直的圭母子社人又有從大稻埕來此避難的證據(一支部分燒焦的木臼)。或許是伊能誤解了圭母子社人對他描述的傳說。經史料校正後,比較合理的說法,應該是住在大稻埕的圭母子社人因為避亂而逃到大直前土目潘如正曾經管轄的土地上。有一部分人在大直定居下來,一部分在亂後又回到大稻埕。至於圭泵社的大直分社,也不是漳泉械鬥的產物,其實那裡早就是圭泵社的勢力範圍。

圭泵社秀才陳駿高、陳駿清

伊能嘉矩在北臺灣調查平埔族時,曾經提到六位秀才,分別屬於雷朗社(三位)、擺接社(一位)、大雞籠社(一位)、北投社(一位)。這些秀才在清朝應該都有進入府學或縣學,但由於資料不足,無法得知他們清代功名的詳情。伊能的調查並沒有提到圭泵社,但圭泵社卻提供了兩位從清末到日本時代初期熟番擠身功名之列的例子,他們名叫陳駿高和陳駿清。從名字看似乎有親屬關係,但目前沒有足夠的史料證明他們的關係。

記錄陳駿高的史料,是劉銘傳清丈時所產生的〈設改章程總冊〉,內容記載「生員陳駿高育才穀三十石」。[45]依照〈福建臺灣學額〉的規定,1877年議准依照湖南省的例子,每年增額錄取熟番生員一名,附入臺北府學。[46]〈設改章程總冊〉中總共四位出身番社的生員,應該就是這十年內陸續錄取的結果。依照〈設改章程總冊〉所記,陳駿高分配到育才穀30石,應該是作為社內教師的薪資,[47]收入比屯目(10石)、甲首(10石)還多,在社內僅次於頭目辛金(100石)。但需要注意的是,上述經費來源都是從圭泵社自己的收入分配而來,官方並沒有補貼。

至於陳駿清,主要的史料來自他在日本時代提出的履歷書。依照履歷書,陳駿清於1871年出生在圭泵社,原籍臺北府淡水縣大加蚋堡圭瑜粹街(顯然為奎府聚的雅化),1900年提出履歷書時的住所在臺北縣大稻埕城隍廟前街。值得注意的是,1896年伊能嘉矩調查圭泵社時,去的也是城隍廟前街,所以很可能就是透過陳駿清的關係而牽上線的。不過陳駿清的履歷書中,關於年月的記載頗為混亂。例如他在臺北城內擔任文武廟禮生的經歷,應該在光緒21年(1895)年就臺灣割讓後已經結束,但他卻算到光緒23年(1897),而後條又直接寫上明治28年(1895)的履歷,似乎在此多算了兩年。因此在此筆者不採用其履歷書的年月,只討論履歷書上的學經歷。

依據履歷書所記,他曾經進淡水縣學讀書,這裡占的名額似乎與〈福建臺灣學額〉所規定的不同,不清楚他是以什麼形式成為淡水縣學的生員,或許是與閩粵籍學生共同競爭下的成就。陳駿清「卒業」後經營過藥鋪,但這裡很難確定陳駿清所謂的「卒業」是什麼意思,筆者推測是考試不及格,因而失去生員資格的意思。陳駿清的藥鋪經營了幾年,他又到撫臺衙門擔任「生蕃教師北京語」,可見他應該在淡水縣學時學會了北京語。但對照日本時代調查的資料,劉銘傳所設番學堂中並沒有陳駿清作為教師的紀錄。[48]如果陳駿清所言無誤,那他應該是在其它場合受聘於撫臺衙門,以較小規模的形式教授北京語。

通曉北京語的能力讓陳駿清在進入日本時代後再度獲得工作機會,首先在臺北憲兵本部擔任通譯,之後又在臺灣總督府高等法院、覆審法院擔任副通譯和通譯(1898、1899年)[49]。已經成年,又沒有特別學習日語經驗的陳駿清,擔任的可能是將北京語翻譯成臺灣語的複通譯角色。1900年陳駿清捲入詐欺案件,雖然覆審法院宣判無罪,[50]但他可能因而辭去通譯的職務。後來陳駿清仍以代書人的身分活躍於大稻埕。在一份1912年的胎借字中,就可以看到陳駿清以代書人的身分出現。[51]這讓我們想到前述的番業主潘如正,他也能夠書寫漢字,擔任代書人。或許這可以說明圭泵社在十九世紀就已經相當程度融入當時的主流文化。有可以擔任代書的番業主,有擠身府學生員的秀才,還有擔任通譯、代書的人物。漢化程度高,也表示原住民文化的流失。伊能嘉矩在1896年訪問圭泵社時,已經很少有人記得當時的舊俗,他也只能採集到少數的族語而已。[52]

結語

歷史上位於臺北市中心地帶的圭母子社和大浪泵社,是已經消失的平埔族社群,留給我們研究的僅有荷蘭文獻中的數筆記載、清代為數不少的古契字,以及十九世紀末伊能嘉矩為我們留下的最後一瞥而已。這些材料中很難聽到兩社社人自己的聲音,我們能做的,只有嘗試設身處地站在兩社社人的角度,觀察他們透過別人書寫的史料所留下的行跡。本研究依循傳統研究平埔族社史的方法,運用荷蘭文獻和古契字指出兩社的社址和勢力範圍,但也嘗試進一步描述出身圭母子社或合併後的圭泵社的知名原住民菁英。他們迅速地回應社會與制度的變化。例如十八世紀的瑪珯在清代革除漢通事時取而代之,在臺北盆地建立大規模的番業地,並且身兼兩社番業主,實質上合併了圭母子和大浪泵兩社。還有十九世紀初葉的潘如正,是個能充當代書的番業主。到了十九世紀末葉,圭泵社還出了陳駿高和陳駿清兩位秀才,後者甚至以北京語能力成為日本殖民初期的法院通譯。這些迅速回應周遭社會變化的人物,似乎也具體地展現了弱勢的平埔族群積極在變動的環境下的求生策略。雖然這樣的代價是原住民文化與認同的流失,但在面臨先是漢人,繼而日本的殖民情境,他們應該也已做出當下最佳的選擇。我們在喟嘆原住民文化流失的時候,應該也要為他們在外來殖民情境下求生的努力感到一絲敬佩。

[1] 黃得時,〈大稻埕發展史:古往今來話臺北之二〉,《臺北文物》2卷1期(1953.04),頁82。; 黃得時,〈大龍峒之沿革:古往今來話臺北之三 〉,《臺北文物》2卷2期(1953.08),頁40-41。

[2] 臺北市文獻會,〈大龍峒耆宿座談會〉,《臺北文物》2卷2期(1953.08),頁66-67。; 臺北市文獻會,〈大稻埕耆宿座談會〉,《臺北文物》2卷3期(1953.11),頁5。

[3] 翁佳音,《大臺北古地圖考釋》(板橋:稻鄉出版社,2006)。本處引用的是2006年再版。各家學者對翁著的回應,見溫振華等,〈《大臺北古地圖考釋》對話集〉,《臺北縣立文化中心季刊》58(1998.11),頁4-41。

[4] 溫振華、戴寶村,《淡水河流域變遷史》(臺北:臺北縣立文化中心,1998)。

[5] 國立臺灣大學,〈臺灣歷史數位圖書館〉,2019.06.01,http://thdl.ntu.edu.tw。

[6] 溫振華,〈清代武朥灣社社史〉,《臺灣史蹟》36卷(2000.06),頁136-147。

[7] 溫振華,〈毛少翁社社史〉,《臺灣風物》58卷2期(2008.06),頁15-43。; 溫振華,〈龜崙社研究〉,《臺灣風物》60卷4期(2010.12),頁55-76。

[8] 吳佳芸,《從Basay到金雞貂:臺灣原住民社群關係之性質與變遷》(臺北:國史館,2011)。

[9] 李翊媗,〈清代內港北溪中下游里族社群面對外來勢力的回應與社經變遷〉,(國立中央大學歷史研究所碩士論文,2015)。

[10] 伊能原文即作「蕃」,但原字很有可能是「番」。伊能嘉矩,〈臺灣通信(第十一回)〉,《東京人類學會雜誌》128卷(1896.11),頁44。

[11] 江樹生譯,《熱蘭遮城日誌 第二冊》(臺南:臺南市政府,2002),頁117。

[12] 同上註,頁269。

[13] 同上註,頁273。

[14] 江樹生譯,《熱蘭遮城日誌 第三冊》(臺南:臺南市政府,2003),頁215。; Leonard Blusse and Natalie Everts, eds., The Formosan Encounter: Notes on Formosa’s Aboriginal Society, vol. 3 (Taipei: Shung Ye Museum of Formosan Aborigines, 2006), 28.

[15] 翁佳音,《大臺北古地圖考釋》,頁55-56。

[16] 高賢治編,《大臺北古契字集》(臺北:臺北市文獻會,2000),頁50。

[17] 臺博館館藏臺灣民間古文書,〈仝立招批圭母子山仔腳番徹仔等〉。見國立臺灣大學,《臺灣歷史數位圖書館》,檔名:〈nrch_cca100004e-od_ah703_1-0018-i.txt〉。

[18] 張炎憲編,《漳和敦本堂林家文書》(臺北:林欽重出版,1995),頁164。

[19] 溫振華、戴寶村,《淡水河流域變遷史》,頁38。

[20] 同上註,頁61。

[21] 黃美英等編,《凱達格蘭族古文書彙編》(臺北縣:臺北縣立文化中心,民85年),頁221。

[22] 詹素娟、劉益昌,《大臺北都會區原住民歷史專輯:凱達格蘭調查報告》(臺北:臺北市文獻委員會,1999),頁81。

[23] 簡宏逸,〈重探臺北市內「古亭」和「大安」地名源流:一個跨學科考證的嘗試〉,《文史台灣學報》4(2012.06),頁150-153。

[24] 高賢治編,《大臺北古契字集》(臺北:臺北市文獻會,2000),頁184。

[25] 高賢治編,《大臺北古契字集》,頁167。

[26] 同上註,頁168.

[27] 同上註,頁171.

[28] 臺灣記憶,〈乾隆肆拾貳年玖月立奉憲給批〉。見國立臺灣大學,《臺灣歷史數位圖書館》,檔名:〈od-m00512507_20-001-n.txt〉。

[29] 臺灣銀行經濟研究室編,《清高宗實錄選輯》,收入《臺灣文獻叢刊》,第186種(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1964),頁118。

[30] 中國第一歷史檔案館、海峽兩岸出版交流中心,《明清宮藏臺灣檔案匯編(Vol. 41)》(北京:九州出版社,2009),頁266-269。

[31] 岸里大社文書全文數位化計畫,〈舊社名及通事名簿〉。見國立臺灣大學,《臺灣歷史數位圖書館》,檔名:〈nrch_cca100004g-od_ah2326-0001-i.txt〉。

[32] 例如高賢治編,《大臺北古契字集》,頁50。

[33] 高賢治編,《大臺北古契字二集》(臺北:臺北市文獻會,2002),頁541-542。

[34] 高賢治編,《大臺北古契字集》,頁486。

[35] 同上註,頁442-444.

[36] 高賢治編,《大臺北古契字二集》,頁27-28。

[37] 尹章義,《林口鄉志》(臺北:林口鄉公所,2001),頁691。

[38] 黃美英等編,《凱達格蘭族古文書彙編》(臺北:臺北縣立文化中心,1996),頁145。

[39] 溫振華、戴寶村,《淡水河流域變遷史》,頁67-68。

[40] 高賢治編,《大臺北古契字集》,頁95-96。

[41] 同上註,頁60.

[42] 同上註,頁58.

[43] 竹塹北門鄭利源家古契,〈立給永佃墾批契字〉。見國立臺灣大學,《臺灣歷史數位圖書館》,檔名:〈cca110001-od-tcly0154_b06_001-0001-u.txt〉;高賢治編,《大臺北古契字三集》(臺北:臺北市文獻會,2005),頁128。

[44] 高賢治編,《大臺北古契字集》,頁64-65。

[45] 臺灣銀行經濟研究室編,《淡新鳳三縣簡明總括圖冊》,收入《臺灣文獻叢刊》,第197種(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1964),頁133。

[46] 臺灣銀行經濟研究室編,《清會典臺灣事例》,收入《臺灣文獻叢刊》,第226種(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1966),頁89。

[47] 張耀宗,〈晚清時期臺灣「番秀才」形成與功能之研究〉,《高雄師大學報. 教育與社會科學類》35卷(2013.12),頁99。

[48] 伊能嘉矩著,國史館臺灣文獻館編譯,《臺灣文化志‧下卷》(臺北:臺灣書房,2011),頁367。

[49] 中央研究院臺灣史研究所,〈臺灣總督府職員錄系統〉,2019.06.01,http://who.ith.sinica.edu.tw。

[50] 不著撰人,〈無罪宣告〉,《臺灣日日新報》,1900年11月10日,第4版。.

[51] 高賢治編,《大臺北古契字二集》,頁579。

[52] 伊能嘉矩,〈臺灣通信(第十一回)〉,頁44-45。

參考書目

基本史料:

Blusse, Leonard, and Natalie Everts, eds.

2006 The Formosan Encounter: Notes on Formosa’s Aboriginal Society Vol. 3. Taipei: Shung Ye Museum of Formosan Aborigines.

Blusse, Leonard, and Natalie Everts, eds.

2010 The Formosan Encounter: Notes on Formosa’s Aboriginal Society Vol. 4. Taipei: Shung Ye Museum of Formosan Aborigines.

Gommans, Jos, and Rob van Diessen, eds.

2010 Grote Atlas Van De Verenigde Oost-Indische Compagnie Vol. 7. Voorburg, Netherlands Atlas Maior.

中國第一歷史檔案館、海峽兩岸出版交流中心

2009《明清宮藏臺灣檔案匯編(Vol. 41)》,北京:九州出版社。

江樹生譯

2002《熱蘭遮城日誌》第二冊,臺南:臺南市政府。

江樹生譯

2003《熱蘭遮城日誌》第三冊,臺南:臺南市政府。

高賢治編

2000《大臺北古契字集》,臺北:臺北市文獻會。

高賢治編

2002《大臺北古契字二集》,臺北:臺北市文獻會。

高賢治編

2005《大臺北古契字三集》,臺北:臺北市文獻會。

張炎憲編

1995《漳和敦本堂林家文書》,臺北:林欽重出版。

黃美英等編

1996《凱達格蘭族古文書彙編》,臺北:臺北縣立文化中心。

臺灣銀行經濟研究室編

1964《淡新鳳三縣簡明總括圖冊》,臺北:臺灣銀行經濟研究室。

臺灣銀行經濟研究室編

1964《清高宗實錄選輯》,臺北:臺灣銀行經濟研究室。

臺灣銀行經濟研究室編

1966《清會典臺灣事例》,臺北:臺灣銀行經濟研究室。

專書與論文集:

尹章義

2001《林口鄉志》,臺北:林口鄉公所。

伊能嘉矩著、國史館臺灣文獻館編譯

2011《臺灣文化志‧下卷》,臺北:臺灣書房。

吳佳芸

2011《從Basay到金雞貂:臺灣原住民社群關係之性質與變遷》,臺北:國史館。

翁佳音

2006《大臺北古地圖考釋》,板橋:稻鄉出版社。

溫振華、戴寶村

1998《淡水河流域變遷史》,臺北:臺北縣立文化中心。

詹素娟、劉益昌

1999《大臺北都會區原住民歷史專輯:凱達格蘭調查報告》,臺北:臺北市文獻委員會。

期刊論文:

伊能嘉矩

1896〈臺灣通信(第十一回)〉,《東京人類學會雜誌》128:35-48。

張耀宗

2013〈晚清時期臺灣「番秀才」形成與功能之研究〉,《高雄師大學報. 教育與社會科學類》35:91-104。

黃得時

1953〈大稻埕發展史:古往今來話臺北之二〉,《臺北文物》2(1):81-94。

黃得時

1953〈大龍峒之沿革:古往今來話臺北之三 〉,《臺北文物》2(2):39-46。

溫振華

2000〈清代武朥灣社社史〉,《臺灣史蹟》36:136-147。

溫振華

2008〈毛少翁社社史〉,《臺灣風物》58(2):15-43。

溫振華

2010〈龜崙社研究〉,《臺灣風物》60(4):55-76。

溫振華等

1998〈《大臺北古地圖考釋》對話集〉,《臺北縣立文化中心季刊》58:4-41。

臺北市文獻會

1953〈大龍峒耆宿座談會〉,《臺北文物》2(2):64-73。

臺北市文獻會

1953〈大稻埕耆宿座談會〉,《臺北文物》2(3):2-12。

簡宏逸

2012〈重探臺北市內「古亭」和「大安」地名源流:一個跨學科考證的嘗試〉,《文史台灣學報》4:133-166。

學位論文:

李翊媗

2015〈清代內港北溪中下游里族社群面對外來勢力的回應與社經變遷〉,國立中央大學歷史研究所碩士論文。

報刊文章:

不著撰人

1900.11.10〈無罪宣告〉,《臺灣日日新報》,1900年11月10日,第4版。

電子資料:

中央研究院臺灣史研究所

2019.06.01〈臺灣總督府職員錄系統〉,http://who.ith.sinica.edu.tw。

國立臺灣大學

2019.06.01〈臺灣歷史數位圖書館〉,http://thdl.ntu.edu.tw。

本文原發表於《臺北文獻》直字208號(2019年6月出版)

Chien, Hung-yi 簡宏逸, “Táiběi Guīmǔzǐ-shè hé Dàlàngbèng-shè yánjiū” 臺北圭母子社和大浪泵社研究 [A study of Kimotsie and Pourompon in Taipei]. Táiběi Wénxiàn 臺北文獻208 (June 2019): 41-68.

不過貓記得實際上到了12月才出版……